Александр Молочников: «Как можно запретить делать красивое?»

Александр Молочников — один из самых заметных молодых режиссёров современного театра и кино. Его спектакли всегда были поводом для обсуждений. После эмиграции в Штаты он уже поставил успешный аншлаговый спектакль. И теперь везёт его в Лондон.

Вы привозите в Лондон спектакль «Чайка: правдивая история», собравший аншлаги в нью-йоркском Ellen Stewart Theatre. В Лондоне будете играть в Marylebone Theatre… Как он Вам?

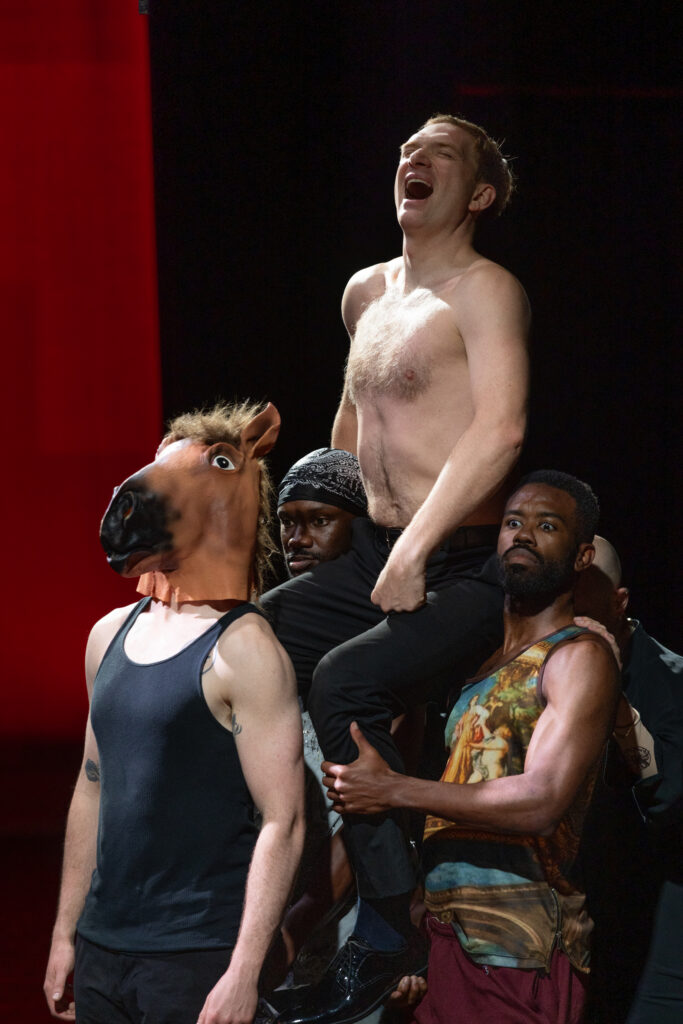

Площадка хорошая. У нас красный спектакль, надо какую-то красную дорожку протянуть от дверей, как кровеносный сосуд, как вход непосредственно в спектакль в Marylebone. Надеюсь, публика пойдёт, как и в Нью-Йорке.

Вам к аншлагам не привыкать!

Помню, мы играли в Москве в Театре на Яузе, это вообще за Третьим кольцом — и были полные залы, всё супер, весь бомонд туда попёрся.

Почему у «Чайки» появляется подзаголовок?

Наша «Чайка» — это не чеховская «Чайка». Это спектакль о том, как молодой режиссёр хочет поставить спектакль в московском театре в 2022 году.

Уже после начала войны?

Хочет поставить до, а война начинается во время репетиций, незадолго до премьеры.

И соответственно весь спектакль вынуждают переделать, всё свободное и противоречивое убрать. От него ничего не остаётся!

Я репетировал этот спектакль в Штатах, где очень сложно сделать то, что ты изначально хочешь — по разным причинам. Мы делали «Чайку: правдивая история» несколько лет. То есть до начала войны, после начала, при Байдене, при Трампе. Это, скажем так, четыре очень разных культурных вектора.

На самом деле, несмотря ни на что, в России до войны было очень свободное театральное пространство, крайне толерантное. И сейчас это особенно понятно в контексте всего, что видишь вокруг. Потом я столкнулся с американским пространством — дотрамповским, левым. И вот — новый виток, какая-то переориентация непонятная.

Маленький спойлер. В начале «Чайки» герои советуют не упоминать, что они из России, а в конце говорят: можно, мол, у нас сейчас «очень хороший мир, очень хороший мир», как говорит президент.

В чём сложность с этими культурными векторами?

Ограничения! Они не только в повестке, в злобных депутатах или мизулиных. Они вообще в интересе культурного пространства к тому, что ты делаешь. В возможности получить бюджет, протащить работу через лес всяческих правил, которые существуют в этом сообществе. В поиске театра, артистов, которые будут с тобой работать. Ну и в этическом смысле, конечно, тоже.

До какой степени художник может, должен, способен реагировать на окружающую его жизнь — политическую, социальную и насколько он должен показывать это своим искусством?

Никто ничего не должен никому!

Часто слышу обратное.

Вступая в дебаты с теми, кто так говорит, автоматом ввязываешься в торг. Никто ничего никому не должен! Я, правда, так думаю. Кому что должен был какой-нибудь Моне, который рисовал свои кувшинки? Кому должен Писсарро? Или Ван Гог, который смотрел из окна комнаты на пейзаж и рисовал его раз за разом? Шостакович, конечно, отражает реальность, а вот Шопен — не всегда.

Как можно запретить делать просто красивое? Мне кажется, с февраля 2022 года уже не на теоретическом уровне, а на практическом, мы понимаем: всё действительно запуталось, усложнилось. Как бы это ни звучало — стало неоднозначным. Я не имею в виду вторжение России в Украину, в целом мировая картина запуталась. И тот, кто просто создаёт нечто красивое, на время отвлекающее людей от горя, возможно, делает более полезную вещь, чем политические фильмы.

Да, это я говорю как режиссёр политического фильма и политических спектаклей: с одной стороны, считаю, никто никому ничего не должен, а с другой — отвечая всем полагающим, что искусство вне политики. Совершенно непонятно, где политика начинается и заканчивается. Вот очевидный вопрос: война — политика или нет? Падающая на тебя бомба — политика или нет? Да, политика! Но это ещё и бомба, падающая и убивающая твою маму. Даже если ты вне политики… Понимаешь?

За последние годы мы увидели чётко: никакой границы нет. Говорят, вся великая литература о больших событиях написана спустя время — надо отстраниться, оценить. Не надо, не обязательно. Клаус Манн написал «Мефистофеля» в 1936 году. До войны!

В этом контексте Ваш документальный фильм «Экстремистка» с Сашей Скочиленко (кстати, номинант студенческой премии BAFTA) — это кино о художнике или политическое высказывание?

У меня стёрлась граница. Ты просто делаешь то, что чувствуешь. Но важно другое…

Мы в Риге снимали сцену суда над Сашей и позвали ребят, которые уехали и живут в Риге, они играли зрителей, массовку. И когда мы направили на них камеру, то все — я, оператор Миша Кричман, художник Влад Огай — поняли, зачем это делаем. У нас была массовка, которой не надо ничего объяснять, они знали, о чём идёт речь. У этих людей… определённые глаза. Вот где тут политика, а где жизнь или художественный момент?

Вы уехали учиться в Штаты уже после начала войны?

Да-да, в августе, ещё успел доснять сериал «Монастырь». Но я подал документы в Колумбийский университет в ноябре 2021-го и это, на самом деле, чудесное совпадение. Мне всегда казалось: нужно поучиться снимать кино.

С театром проще: я с одиннадцати лет работал в хорошем театре и чувствовал что-то про это. А в кино всё время было ощущение: висну на плече профессионалов, которых беру в команду (несмотря на то, что два фильма уже сделал как режиссёр).

У вас нет ощущения родства с Треплевым?

Нет, конечно, это вообще другая история золотой молодёжи. Я — не сын богатых родителей. Но зато повезло поставить в свои 22 года спектакль в главном театре страны!

А Треплев в 22 даже на даче у себя не очень справился. Ощущение трагичности жизни у Треплева присутствует, и оно рифмуется с постоянным гнётом сегодняшнего дня. Мы не знаем, что будет завтра.

Горизонт планирования сократился, да.

А горизонт планирования при чём?

При том – мы не знаем, что будет завтра, и это не придаёт уверенности.

Они бы хотели, может, чтобы горизонт планирования был покороче. Они оказались в кризисе понимания: зачем каждый день просыпаются, для чего всё нужно? Это проигранные жизни. Герои «Вишнёвого сада» — тоже не про горизонт планирования.

Чехов вообще существует вне реальности какой-либо страны, вне даже профессий людей. Понятно, у него всегда есть врач, но, так скажем, вне карьеризма. Даже Лопахин! Ну получит он это имение, о котором мечтает, дальше будет железная дорога, человек с прогрессом… Но какие именно у него перспективы, где горизонт планирования предпринимательской деятельности?

Мне кажется, проблема героев Чехова всё-таки не в горизонте планирования, а в отсутствии понимания, чем жить. Дядя Ваня говорит о том, как ему невыносимо долго жить.

Вы видели спектакль Vanya, который играл Эндрю Скотт?

Да, очень понравилось. Он переходит от одного героя к другому, не чередуя острую характерность, не кривляясь: от сути — к сути.

Есть артисты в Лондоне, с которыми бы Вы хотели поработать?

Конечно, есть, тут прекрасные актёры. Мы вели кастинг на одной из ролей в «Чайке», и я понимал: мы не можем позвать, например, Индиру Варму. Но вот приходит прекрасная актриса, которую знают меньше, и она невероятно хороша. У меня, на самом деле, ушло желание работать со звёздами.

В фильме «Мифы» сплошь со звёздами работал, и фильм получился удачный. До сих пор считаю, что Безруков в «Мифах» сыграл свою лучшую роль — смело, лихо, и это как раз остаётся в памяти. Но азарт просто поработать со звездой ушёл. Интересно же не галочку поставить, а предложить такое актёру, что он ещё не делал. Это сложно, предложить, например, Ральфу Файнсу то, что он ещё не играл.

Есть разница в актёрских школах? Нью-Йорк, Лондон, Москва, Петербург?

Да нет, думаю, просто есть плохие актёры и хорошие, независимо от города и страны. Если мы говорим только о профессии, всё идет от одних корней. И благодаря этому получается выжить и работать.

Потому что, когда мы читали первый раз «Чайку» в Нью-Йорке, стало понятно: есть инструменты, которыми мы все пользуемся. И это невероятное счастье, лучший день последних лет! Оказалось ясно, моего английского достаточно, чтобы объяснить, чего хочется, и добиться этого от актёров. А им интересно в это прыгнуть.

Но есть некий организационный паттерн, связанный с профсоюзами, вот где очень заметная разница.

Где работать проще и приятнее?

В России 2014 года, в Художественном театре. Сто процентов! Даже не обсуждается. Можно сказать, благодаря Табакову, мы научились любить тот театр, каким он должен быть. Я восемь лет проработал на созданной им территории, где репетировали на каждой лестничной площадке. Люди приходили утром, репетировали, пока спектакль не начался, а после — репетировали в ночь. Это было место, где не было непрофессионализма, ценились художественная оригинальность, режиссёрское видение, личный почерк.

Да, создать такую поляну можно, как показала практика Нью-Йорка: у нас были чудесные репетиции. Другой вопрос, что они шли ровно до назначенного времени! И это далеко не всё, чем ограничивает тебя профсоюз. Самое печальное, он заползает в мозги актёров. Они считают: необходим intimacy coordinator, нельзя друг друга трогать, нельзя психологически слишком давить, нужно в приоритет ставить комфорт, а не творчество. К этому трудно привыкнуть. Но всегда всё зависит от того, какими людьми удаётся себя окружить.

Например?

Например, в Штатах очень важно, кто будет стейдж-менеджером: после премьеры ты не можешь говорить с артистами напрямую, должен передавать замечания в письменном виде через стейдж-менеджера. А она (преимущественно, стейдж-менеджер — женщина) уже доносит замечания до актёров. И вот это мне совершенно непонятно.

В такой традиции вообще нет культа режиссёра — я не о том, что мои портреты должны быть расклеены по стенам театра… Но мне даже микрофон не дали, когда вышли репетировать на сцену! Я свою работу в репзале сделал: эскиз спектакля есть, дальше работа стейдж-менеджера перенести его на сцену. Господи, давайте я тогда возьму все графики, раз мы меняемся работами, пойду расписание составлю! Почему вдруг стейдж-менеджер может руководить репетициями?!

Но нахождение адекватного стейдж-менеджера решает все проблемы. Поэтому я просто потратил три недели на поиск нормального человека. На самом деле, если бы американский режиссёр приехал в Россию, ему бы тоже много на что пришлось тратить время. С нашим хаосом и неразберихой в цехах.

А здесь цеха как работают?

Не знаю, у нас не было цехов. Попробуй ещё найди бюджет на спектакль с цехами, и не просто на антрепризу с тремя звездами, а на твоё собственное высказывание. А вообще говорят, что цеха — да, работают, как часы.

Кстати, ещё по поводу того, где работать проще и приятнее. Несмотря на всё, и в Тель-Авиве, и в Нью-Йорке, и, надеюсь, в Лондоне, мне удавалось создавать атмосферу счастья на репетициях, очень схожую с тем, что ощущал в прошлой жизни. Спасибо большое всем, кто в это путешествие со мной отправился.

А теперь, отвечая на вопрос «где же лучше?»… Не думаю, что в России сегодня есть то, о чем можно говорить. Понятно, существуют отдельные режиссёры, делающие спектакли. Но Женя Беркович сидит! Мне было бы невозможно ходить в такой ситуации на репетиции. Когда сидел Кирилл — возможно, потому что Кирилл был нашим гуру. Но сидит девушка, которая с тобой поступала вместе! Почему ты можешь ставить спектакли, а она — нет?

То, что до меня доходит, настолько депрессивно. Вот, скажем, Рыжаков выпускает в Театре Наций спектакль. Наверняка, было обещано, что всё будет — но его имя убирают за две недели до премьеры и выпускают спектакль без режиссёра. Делать то, что делали мы, сейчас было бы невозможно — наверное, в силу примитивности моего художественного дарования.

Первый мой спектакль «19.14» был о Первой мировой войне, о том, как Франция и Германия, будучи вроде бы друзьями и сосуществующими культурами в одном западном противопоставлении, начинают друг друга убивать — тогда, в 2014-м, началась первая российско-украинская война.

Второй спектакль «Бунтари» — о революционерах разных поколений. Третий «Светлый путь. 19.17» — о приходе, так сказать, Ленина и Со. Четвертый — «Бульба». «Пир» оказался о той войне, которая, в итоге, началась. Довольно, простите, пророчески. Когда Рогозин где-то в полях в Украине зачитал речь Тараса Бульбы, которой заканчивается наш спектакль, я, конечно, впечатлился. И, наконец, «Платонов болит» — спектакль о том, как все собрались свободно и счастливо провести время: говорят, какой прекрасный вечер, жаль, последний. Он вышел 18 февраля 2022. Спектакль «Преступление и наказание» в театре «Гешер» — о людях, решающих, кто имеет право жить, а кто — нет. А наша теперешняя «Чайка» — обо всём, что случилось за последние три года. Это очень весёлый спектакль, кабаретный, с классными артистами. Очень смешной.

Если Вы проводили кастинг в Лондоне, значит, часть артистов приезжает из Нью-Йорка, а других искали здесь?..

Все, кроме одной актрисы, приезжают из Нью-Йорка. Андрей Бурковский приезжает из Нью-Йорка. Мы с ним проводим мастер-класс, кстати, в Лондоне. И надеюсь, это не последняя работа здесь. Собственно, она и делается, потому что мы хотим сделать что-то ещё.

Уже есть планы?

Думаем! Обязательно будем звать людей театра на наш спектакль. Будем трубить о том, что мы есть: в Нью-Йорке это удалось — ни одного непроданного билета. Пусть и здесь будет так же.