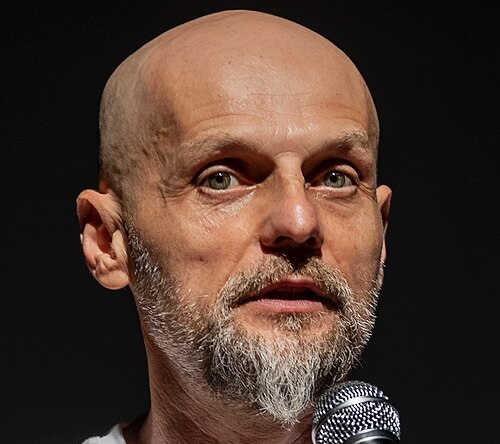

Иван Вырыпаев: «Я верю в свою миссию»

Иван Вырыпаев – драматург, режиссер, актер, учитель. Он руководил театром «Практика», был одним из самых востребованных драматургов России. Сегодня пишет, ставит, руководит фондом интегрального развития «Teal House» в Польше, который создал вместе с женой, актрисой Каролиной Грушкой. За минувшие три года фонд помог множеству актеров, вынужденных переселиться в Европу.

А 21 и 22 февраля на сцене Marylebone Theatre пройдут показы уникального проекта за авторством Вырыпаева «Mahamaya Electronic Devices». Это коллаборация «Teal Housе» и «Bird and Carrot Production» Александрины Маркво. «Mahamaya» – глубоко концептуальное зрелище, спектакль-медитация, исследующий язык и слово, его возможности (и, как следствие, ограничения) через призму человеческих ощущений и интеллектуального, философского поиска. Глубокое эмоциональное зрительское переживание обусловлено еще и тем, что спектакль «Mahamaya» абсолютно доступен для любого человека, независимо от его жизненного опыта, происхождения, языка и образования.

Практикующий йогин, мыслитель, Вырыпаев сформулировал цели своего фонда в своеобразной философии: каждый его проект стремится к развитию на всех уровнях как физическом, так интеллектуальном, духовном. Именно поэтому темой нашего разговора с Иваном стала недавняя история театра, его современность и ответы на вызовы дня сегодняшнего.

Упомянув в начале нашей встречи сигареты, привычку курить, Вы сказали: «Я из старого мира». Вы правда так себя ощущаете?

Я имел в виду свою привычку – все мои педагоги в Щукинском училище курили. Пытаюсь бросить всю жизнь, но, когда пишу – то есть уже почти тридцать лет – курю. Был период, когда не курил, но это оказалось не очень хорошее время для меня…

Вообще я человек из старого мира, традиций, неожиданно оказавшийся в будущем. Я живу, используя некоторые привычки прошлого.

Недавно Вы сказали, мол, надо как-то отказываться от старых традиций…

Нет, от традиций – ни в коем случае! Я такого точно не говорил. Надо их развивать, и я развиваю.

Когда Вы пишете пьесу, она должна быть привязана к современности? Прямо вот к сегодняшнему дню?

Обязательно. Драматургия вообще очень повседневная вещь. Я, наверное, сегодня один из немногих практикующих драматургов и живу, в том числе, с отчислений за пьесы, действительно этим зарабатываю.

Мне заказывают пьесы. И, конечно, они привязаны не столько даже к городу, сколько к сцене театра. Я приезжаю в театр, смотрю на публику: как и на что она реагирует? Моя работа – это, по сути, обслуживание зала. Бывают пьесы, которые превосходят утилитарность, остаются на века, например, пьесы Чехова или Мольера (на мой взгляд, величайший и до сих пор непревзойденный драматург, прежде всего писал для конкретной сцены и публики).

Мольер был актуален для своего времени: жёсткий, неудобный. Хотя мы читаем его сегодня, и никто не обижается, а в XVII веке эти произведения запрещали почти всегда.

Сегодня я работаю над пьесой Мольера по заказу французского театра. И очень хочется, чтобы современный зритель почувствовал то же, что и во времена Мольера: смех, неудобство, возмущение и страх одновременно. Поэтому, когда руководство театра просит убрать какие-то острые вещи, потому что боится канселенга от агрессивного леволиберального сообщества, то я понимаю: это Мольер. Современная Франция даже более строга, цензура сильнее, чем во времена Людовика Солнца.

Политкорректность, страх – основные компоненты французской культуры сегодня. И не только французской. Вот тут и нужен нации Мольер! Чтобы его могли снова бить и запрещать, но также любить, хотеть, смеяться от души, получать наслаждение от классической комедии. Конечно, мне все равно придется идти на компромиссы. И я это делаю во имя продолжения традиций великих драматургов, моих учителей, среди которых Мольер занимает, как я уже сказал, первое место.

Как Вы с этим справляетесь?

Я верю в свою миссию. Хочу сохранить великую драматургическую традицию, в основе которой лежит понимание, что пьеса – это самостоятельное, аутентичное, авторское произведение литературы для исполнения со сцены посредством спектакля. Пьеса – это формула, партитура, ноты. Это спектакль! Настоящий драматург пишет спектакли. А когда актер на сцене открывает рот – в этот момент рождается пьеса.

Одна из главных пьес начала двухтысячных – конечно, Ваш «Кислород». Прошло двадцать лет, сегодня это произведение работает так же, как тогда?

Сейчас в Афинах восходящая звезда греческой режиссуры Джордж Кутлис сделал огромный спектакль по этой пьесе на площадке Onassis Stegi на тысячу мест. Поеду смотреть в январе.

Я сразу подумал, что надо просмотреть текст, а то сейчас мне прилетит! Кое-что поправил. Там есть вещи, которые нужно переписать, это же был 2002 год, совершенно другая жизнь. Но смотрите, эти молодые ребята выбрали пьесу сами. Значит, работает!

В Европе, особенно во Франции, в Германии очень много играли «Кислород». Но не думаю, что к этой пьесе вернуться в ближайшее время, а может быть, никогда не вернуться. Слушайте, там два русских героя, один из них гопник, который убивает всех лопатой… И это ставить сегодня в Европе? Про русскую лопату? Я бы как продюсер и как зритель не стал сопереживать Саньку. Но двадцать лет назад мы еще все дружили, была романтика, вышел сериал «Бригада» Алексея Сидорова и «Бумер» Петра Буслова. Так что тогда мой Санёк считался модным героем… Сейчас меня бы стошнило от вида русского парня с лопатой. Эти Саньки совершают преступления в Украине. Так что постановка «Кислорода» – большой вопрос!

Всего двадцать лет, это же так мало! Но сколько всего случилось даже за последние три года. Вы многих друзей потеряли на этом пути?

Да почти всех – тех, кто не уехал. Зато с молодёжью много общаюсь: мне пишут молодые люди из России, и это очень, очень тоскливые, грустные письма. Ребята собираются в квартирах, читают мои пьесы. Спрашивают: «Мы делаем читку, Иван Александрович, можно?». Это очень трогательно. Мы даже не знакомы.

А с моими друзьями там… Думаю, расстанемся окончательно. Между нами повисла пропасть, хотя мы не ссорились, и я никого не осуждаю. Просто как будто чужие. Кажется, тем, кто остался, придется перестроиться сильно, иначе они погибнут. Чтобы жить там, зарабатывать на хлеб, им придется перестать говорить, а для этого – перестать думать.

Поговорка есть: в доме повешенного не говорят о веревке. Не говорят из уважения и почтения к покойному… А здесь не говорят просто из страха. Боюсь, мы разделены.

Когда Вы узнали о своем уголовном деле, испугались?

Не испугался, но мне очень неприятно. Я веду уроки йоги, и прочел о себе в новостях за две минуты до начала. Уже сел перед классом, и вдруг актриса, пришедшая на занятие, говорит: «Ты знаешь, что тут пишут про тебя?» Но полтора часа занятия я провел.

Неприятно из-за того, что во многие страны нельзя теперь ездить. Индия, например, для меня важная страна (практикую йогу), но не могу туда поехать. Или должен следить за пересадками, маршрутами: скажем, лечу в Грузию, там непогода, самолет посадили в Абхазии (ред. – в Республике Абхазия нет принимающего гражданские рейсы аэропорта, его закрыли в связи с повреждением и минированием во время грузино-абхазского конфликта 1992-1993 гг.) – и всё, я не вернусь домой. А с другой стороны, что мне жаловаться: мы с вами сидим в Лондоне, а мои друзья в России, в тюрьме.

Вы помните 24 февраля 2022 года?

Очень хорошо помню. Я был на гастролях в городе Люблине с польским спектаклем по моей пьесе «Солнечная линия» и сорок минут рассказывал актёрам, что войны не будет, убедил их полностью. А потом жена позвонила в пять утра… Я ехал домой и всё время звонил всем своим украинским друзьям. У меня планировалась премьера в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. На момент начала войны шло четыре пьесы в Киеве и тридцать пять спектаклей в других городах Украины. Мы все дружили, все не могли в это поверить. Я и сейчас не верю.

Вам помогает йога справляться?

Конечно, если бы не практика, вообще с ума сошел. Но нас никто не спрашивал, хотим ли мы? У меня очень большая нагрузка, много работы в фонде «Teal House»: судьбы у людей тяжелые, еще и деньги все время надо искать. Я не очень умею это делать. Но так получилось, что в жизни вдруг появилась куча людей, которым надо помочь. Украинские и белорусские артисты, только меня знают в Польше. И мы как-то все вместе выживали, сидели, пили, плакали… А потом стали делать вид на жительство, при этом человек должен каждый месяц получать зарплату, иначе отберут ВНЖ. Я превратился в попрошайку. Два года только и делаю, что прошу денег. Вчера просил, сегодня собираюсь, ездил в Америку за деньгами, выступаю у предпринимателей, читаю свои пьесы, гранты выигрываем. Как-то становимся на ноги. У нас прекрасные люди собрались, дети, хорошая воодушевляющая атмосфера. Только отдыхать никто не успевает, команда уже начала падать: большая нагрузка, две премьеры, два конкурса.

Что нужно поменять в себе художнику, чтобы смочь заниматься финансовыми вопросами?

Да нет, этим должны заниматься знающие люди, я не такой человек. Хотелось бы, конечно, сосредоточиться на других вопросах. У нас интересная интегральная программа, там много, чем могли бы воспользоваться другие. Например, мы непосредственно решаем проблему интеграции иноязычного артиста в среду – всё гораздо сложнее, чем я думал. На самом деле даже я по-настоящему не интегрировался, недавно только это понял, хотя живу в Польше давно, не стал западным драматургом. Меня всё равно ставят как русского автора, интересного Западу.

Вот, например, много моих пьес шло в Германии. Но уже два года не было ни одной постановки: думаю, изменился контекст в связи с войной, возможно, им нужен русский, говорящий об этом. А у меня нет военных пьес. То есть все пронизано этой темой в новой пьесе «Вишневый человек», но упоминать Донбасс, Киев или ракеты – я просто так не умею. Не могу писать про войну, тем более, когда она идёт, не думаю, что нужно говорить о том, с чем у тебя нет дистанции. Мне интереснее исследовать происходящее с душой человека в это ужасное время, а для этого лучше перенести его в вымышленную ситуацию.

А есть ли у Вас ощущение некоторого родства с прошлыми волнами эмиграции?

Появилось, хотя никогда раньше об этом не думал. В моем детстве дома была большая библиотека, мама выписывала журналы. И вот «Новый мир» опубликовал дневники Бунина. Мне было лет семнадцать, но я с большим интересом их прочел. А недавно подумал: странно, мы сами в такой ситуации теперь оказались. Что-то общее есть, я имею в виду традицию, что ли. Старая русская традиция: всех, кто что-то в России делает, выгонять, сажать и убивать, особенно художников. По-моему, это такой формат. У Бориса Борисовича Гребенщикова, кстати, есть теория, согласно которой в России перерождаются асуры, демоны. Чтобы места освобождались, нужно выбрасывать тех, кто уже отбыл свою карму. Он говорит, нас не выгоняют, а отпускают.

Не скучаете по Москве?

Нет, нет. Я не люблю Москву, так и не стал москвичом. Там прошли лучшие годы моей жизни, но я не полюбил этот город. Мне нравились люди, комфорт, безусловно. Но структура и энергия города… Как будто в воздухе что-то распылили, и все лихорадочно бегут, вдохнув эту взвесь. Хотя очень страдаю от невозможности быть представленным на русской сцене. Я же драматург, просто не существую без русской сцены. И тот факт, что мои пьесы играют по миру, мало, что дает, кроме денег – я же плоть от плоти русского театра.

С Москвой понятно. А Лондон для Вас про что?

Самый любимый город. Это, пожалуй, единственное в мире место, где еще уважают драматурга, где есть традиция постановки текста. Я бы, конечно, хотел здесь жить.

Но приехал на три дня, посмотрел на цены… Вы меня извините, конечно, но у нас в Польше хорошее пиво и стоит в пять раз дешевле, а качество даже ещё лучше.

Польский зритель приходит в «Teal House»?

7 декабря состоялась «Mahamaya Electronic Devices» на польском языке. До этого мы играли на русском, украинском, белорусском, английском, а на польском ничего (нам нужно было ребят фонда пристроить). И вот, наконец, делаем «Mahamaya» на польском. Следующий спектакль будет по моей пьесе «Единственные самые высокие деревья на земле» с польской звездой Борисом Шицом (он еще играет в «Солнечной линии») и с актрисой Каролиной Грушкой. Наверное, в марте выпущу спектакль на нашей территории: боремся сейчас за эллинг, хотим из него сделать сцену на 150 мест. Но это значит, нужно сделать ремонт туалетов – своими руками! – повесить трубы, просверлить дырки. Я так начинал в московском «Театре.doc», который мы делали сами с Максимом Курочкиным, Ариной Маракулиной и другими. Видимо, не уйти мне от офф-артхауса: как был подвальным, так и остался. Но не жалею ни о чём, это очень интересная, сложная, но яркая жизнь.

Это лучше, чем сидеть в кожаном кресле худрука в кабинете какого-нибудь театра?

А ведь я мог бы, если б остался в Москве. Меня бы все хвалили – взрослый, пятидесятилетний известный человек. Но, слава Богу, я снова фрик! И мозг опять вынужден работать: «Ага, вот у нас в фонде нет дрели, надо поехать купить её или у кого-то взять?». Помните, как говорил герой Евстигнеева в фильме «Берегись автомобиля!»: «Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем работала у шлифовального станка!»