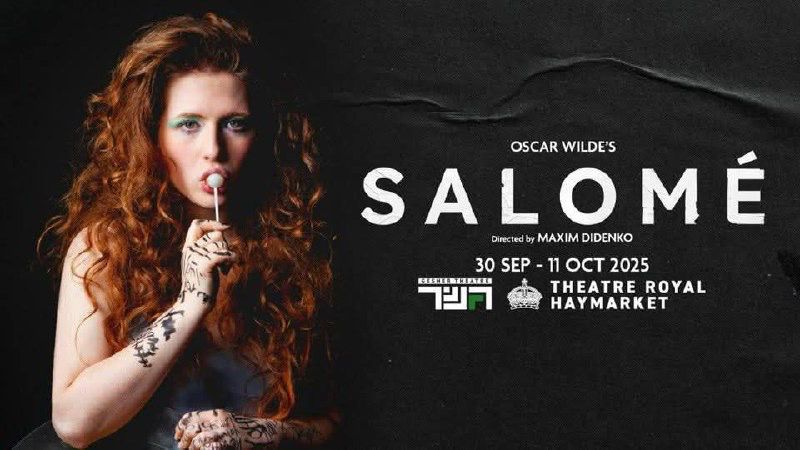

«Саломея» в Лондоне: разговор с Максимом Диденко и Галей Солодовниковой

В Лондоне встретились два художника, давно работающие вместе и хорошо понимающие друг друга — режиссёр Максим Диденко и сценограф Галя Солодовникова. Их новая «Саломея», привезённая из тель-авивского театра «Гешер» на сцену Royal Haymarket, превращает классическую пьесу Оскара Уайльда в актуальный разговор о власти, страсти и жестокости современного мира. Мы поговорили с Диденко и Солодовниковой о том, как рождался спектакль во время войны, почему пришлось менять язык, состав актёров, и как художественные решения находят баланс между красотой и концепцией.

Максим, как всё начиналось?

Я сделал этот спектакль в «Гешер» год назад, во время войны, но репетиции начались гораздо раньше. Сначала мы хотели сделать «Саломею» на иврите. Но когда директор Лена Крейдлина сообщила в театре, что мы собираемся репетировать «Саломею», израильские бабушки-билетерши поинтересовались, а что это за пьеса и кто такая Саломея.

Как это?! Они не знали?..

Представляете себе, да. Не очень популярна эта история оказалась на той земле, где она произошла. Лена рассказала сюжет, но билетерши в шоке стали отказываться: «Нам такого не надо, мы не продадим!». А я, помню, сидел на пляже, в полной уверенности, что всё в порядке: уже сделал кастинг, все встало на ноги. И тут Крейдлина звонит: «Максим, на иврите не будем делать, русскоязычные евреи более либеральные — давай сделаем на русском языке».

Пришлось делать новый кастинг, потому что ивритоговорящие актёры по-русски в основном не разговаривают. Набрали русский состав — и за неделю до репетиций, 7 октября, началась война. Наши читки проходили онлайн: актеры сидели по домам, в бомбоубежищах. Время от времени из-за сирен прерывалась связь.

Тем временем мы задумались: а кому «Саломея» будет нужна на русском? И тут возникла коллаборация с театром Royal Haymarket, поэтому мы сделали спектакль на английском — с третьим актёрским составом.

Не так много оказалось актёров, которые способны этот сложный текст сыграть на английском. Особенно сложно приходится трём персонажам – у Саломеи монологи большущие, у Ирода много текста, ну и у Иоанна Крестителя, конечно. Эти несколько выспренные тексты оживить на английском, не будучи носителем, — задача не из лёгких. Но нашлись такие вот три совершенно потрясающих артиста — Нета Рот, Шир Саяг и Дорон Тавори.

Представляете, сколько раз менялась концепция? И язык, и кастинг — сколько раз я с разных ракурсов на эту пьесу посмотрел.

Когда начались репетиции?

В мае прошлого года. Война была в разгаре, но это не помешало нашей команде провести в Тель-Авиве совершенно потрясающие семь недель. Невероятным оказался наш визит в Иерусалим. Мы жили в гигантском старом отеле на Оливковой горе: здание, построенное американцами в 60-е годы, было призвано примирить Палестину с Израилем. Огромный конференц-зал, отель на 600 номеров, роскошь повсюду — и он совершенно пустой стоит на вершине горы, где нельзя строить никакие религиозные здания. Вокруг заборы, решётки, мечети, ночью поют муллы, а склон усеян гробницами древних евреев, которые ждут пришествия Мессии. У подножия горы — совершенно пустой в те дни Старый город. Храм Господень, в котором никого нет. Фантасмагорическое ощущение от этой войны, от затянувшегося на века конфликта.

Это путешествие повлияло на спектакль?

Во многом — да. Это же история о царе, который убил брата, чтобы взойти на престол, а потом женился на его вдове и возжелал падчерицу — свою племянницу. Болезненная, тягучая, совершенно архаическая среда, в которой сочетаются дикая жажда власти, бесконечный конфликт и очень древний, тяжелый быт. Такой вечный мир, в котором запросто перережут глотку, у тебя во дворе может оказаться труп, но тут же рядом — посол Цезаря, ну или, как сейчас, посол Соединённых Штатов Америки.

Увиденное в путешествии мне показалось таким же. Вот она, наша реальность: люди могут ворваться в дом, сжечь младенцев — и тут же принимать послов. Всё это — на одной и той же земле.

Это не вдохновило, а ужаснуло и разверзло туннель во времени: оказалось, что разницы между древним миром, временами Оскара Уайлда и сегодняшним днём нет. Вот она — реальность людей, с которыми я работаю, которые родились на этой земле, говорят на этом языке, дышат этим воздухом. Поэтому текст Уайльда для них звучит настолько актуально, живо, без выспренности или позы. Уровень страстей — и есть их обыденная жизнь.

До начала репетиций «Саломеи» в мае 2024-го я работал в Дрездене над «Замком» Кафки — немцы спокойные, въедливые: пока с ними тщательно текст не разберешь, ничего делать не будут. И сразу после той работы я приехал в «Гешер» и говорю: «Ребят, а давайте сделаем прогон всего спектакля!» Нужно отдать должное артистам театра — они сыграли прогон талантливо, абсолютно отчаянно, отважно, дико. И это было потрясающе до такой степени, что много вещей из первого прогона вошло в окончательную версию спектакля.

Сколько у Вас репетиций было на сцене Royal Haymarket?

В понедельник весь день мы репетировали, во вторник с утра был прогон, а вечером — играли. Вот так тут всё устроено.

Я репетировал «Саломею» в «Гешере» довольно долго в мае 2025-го, а потом должен был лететь в Бонн, где ставил оперу Гии Канчели «Музыка для живых». Но улететь не смог: не помню, кто выпустил по Бен-Гуриону ракету, которая впервые в истории пробила «Железный купол», упала рядом с аэропортом и создала воронку 20 на 20 метров. Рейсы отменили все, кроме российских авиакомпаний, грузинских и израильских, а у меня были немецкие. Пришлось задержаться и пропустить парочку музыкальных репетиций в городе Бонн.

А надо сказать, «Музыка для живых» начинается с того, что в театр попадает ракета. Я тогда подумал: наверное, эта ракета из моей оперы долетела до Тель-Авива. Но, слава Богу, ни в кого не попала. Мой учитель и друг Антон Адасинский сказал тогда: «Максим, заберись в эту яму — ракета в одно место два раза не попадает». Вот такой уровень юмора нас окружает в последнее время.

Вы говорили как-то, что у вас долгая история отношений с этой пьесой Уайльда…

Я сначала учился в Омске, на курсе у Моисея Филипповича Василиади, актёра Омской драмы, потом уезжал в Петербург. Мой мастер в Петербурге, режиссёр Григорий Козлов, вместе с Моисеем Филипповичем поставили в Омской драме «Саломею». Я этот спектакль не видел, но они бесконечно рассказывали, как Василиади играл у Козлова царя Ирода. То есть текст Уайльда обладал дополнительной магией моих первых театральных впечатлений от педагогов.

Почему Вы опирались на стилистику 20-х годов прошлого века?

Да я бы не сказал, что мы на неё опирались. В разговоре с Галей Солодовниковой я сказал, что действие происходит во дворце диктатора небольшой страны в наши дни, где-то в Middle-East, не уточняя, где именно. И она выбрала ар-деко как стиль то ли очень дорогого отеля, в котором проходит приём, то ли дворца диктатора-олигарха. Это скорее отсылка к ар-деко, но в достаточно современном его виде.

Мы старались взаимодействовать со временем — от середины прошлого века до наших дней. Пожалуй, с того момента, как Израиль образовался. Максимально сегодняшнее звучание попробовали вынуть из этой пьесы — так и диктатор образовался, и заложник, который сидит у этого диктатора в подвале. Как оказалось, даже слишком актуально получилось, если честно. Мы же эту концепцию придумали ещё до 7 октября…

Вы уже работали в лондонских театрах. Есть ощущение от лондонской публики, она особая, или как везде?

Она, конечно же, совершенно особая, многослойная. Тут много русскоязычной публики, большая еврейская диаспора и коренная английская публика, которая ходит в театр. Ингеборга Дапкунайте рассказывала мне о литовской публике на ее спектаклях. Это не одни и те же люди, я бы так сказал. И, полагаю, есть публика, которая ходит именно на West End.

Лондон — абсолютно точно театральная столица, в этом смысле похожая на Москву. Но очень отличается от неё тем, что здесь гораздо более мультикультурное общество, такой пирог разных communities. Не соскучишься, вот что!

Какой из проектов запомнился Вам больше всего, или они все остались в сердце?

Самый мощный, конечно, пока «Белая Фабрика», поскольку над ней мы работали шесть лет и получили кучу премий. Это первая моя работа с большой группой английских актёров, с английской выпускающей командой и на английском языке.

Английский «продакшн» сильно отличается от российского?

Категорически! Вообще всё другое — это иной конструкт. Я просто в шоке был первые недели три: не понимал, кто за что отвечает и как все работает. Ты не можешь сам говорить с артистами: у тебя есть менеджер, общаешься с ним, а он — с артистами. Если пытаешься напрямую, никто не реагирует.

Когда у меня были первые превью, я десять дней репетировал, представьте: актёрам что-то говорю, а они просто уходят. Наорал — на меня посмотрели, как на сумасшедшего. Подошёл продюсер и говорит: «Чувак, смотри: если менеджер фонариком светит, они реагируют на него».

И это на всех уровнях производства спектакля работает. Другая философия, биоритм — всё другое. Чтобы русскому актеру адаптироваться, нужно перестроить ритм дыхания, темп думания. Даже режиссёру проще — все-таки восемь спектаклей в неделю мне не нужно играть. А актёры именно так и живут.

Галя, это далеко не первый спектакль, который Вы делаете с Максимом Диденко.

Я уже сбилась со счёта — точно больше десяти.

С каждым режиссёром — свой язык?

Конечно. С каждым — своя уникальная коммуникация, нет единого рецепта. Важно понять, как мыслит другой человек, через что он воспринимает информацию. Кто-то — визуал, другой — логик, и картинки ему ничего не говорят.

Вот Максиму очень важны картинки, визуальные образы — это соответствует его типу мышления. Важно сонастроиться, и этот тюнинг требует времени. Первый спектакль с новым режиссёром всегда очень сложно делать, но когда вы вместе съели пуд соли, вы понимаете друг друга с полуслова.

Я командный игрок и работаю, чтобы спектакль удался. У меня нет амбиций реализоваться за счёт спектакля — это как пройденный этап. В самом начале хочешь сразу сделать гениально, пытаешься запихнуть в спектакль всё, что знаешь и умеешь. Но со временем понимаешь: нужно отрабатывать один приём. И главное тут — не твоя работа, а чтобы удался спектакль.

Иногда приходится жертвовать амбициями. Ну не знаю… Хочешь, чтоб было красивенько, а режиссёру нужен трэш. Решение может идти против моего вкуса, но оно работает для спектакля — и это самое главное.

Вы перевезли спектакль из театра «Гешер» в Royal Haymarket. Сцены этих двух театров разные, как сели декорации?

Всегда делаю спектакль только тогда, когда знаю площадку. Для меня это принципиально. Я должна знать пропорции, дух и атмосферу: где сидят зрители, с каких ракурсов смотрят.

В случае с «Саломеей» я была потрясена, как идеально села декорация. Мы сразу делали спектакль на две площадки, вымеряли, проверяли, как будет смотреться. Площадки действительно совершенно разных пропорций. В «Гешере» — вытянутый прямоугольник, широкая сцена. В Royal Haymarket — глубокая и вертикальная, да ещё с наклонным полом. Но всё встало, как родное, и выглядит, будто это продолжение зрительного зала: состаренное золото, покрывающее этот прекрасный королевский театр, просто из зала переходит на сцену. Я абсолютно счастлива. Конечно, это не случайность: с большим советом технологов мы очень долго выверяли при помощи 3D-моделей размеры и пропорции.

В «Саломее» было три состава. Переделывали ли Вы костюмы в зависимости от актёров?

Да! Искали всякий раз заново, потому что актёры выглядели по-разному, и совершенно разные характеры у них были. Ну вот царя Ирода переделывали: Анатолий Белый — это одно, а Дорон Тавори — совсем другое, и фактура, и энергетика. Саломею переделывала: актрисы совсем разной природы.

При первом прочтении пьесы появляются образы, которые потом переходят в спектакль?

Первое прочтение — оно такое, вольное. А второе — уже нацеленное на результат и бывает обычно после того, как появляются визуальные образы, идеи. Второе прочтение — проверка новой концепции.

У Вас, театрального художника, была использована марка одежды ALOE. Есть ли разница между театральным костюмом и одеждой, которую носят люди в жизни?

Огромная. Совершенно разный подход! У фэшн-дизайна другие задачи: он занимается развитием визуальных форм и языка в контексте моды. Это наш взгляд на современный социум вообще. Нужно чувствовать те быстротечные волны развития визуальной культуры дизайна.

А театр существует во всех временах одновременно. Можно делать древнегреческую постановку или барочную. Но, работая с разными эпохами, необходимо учитывать текст и контекст, идеи и смыслы, архетипы и персонажи. Кем они являются в мире, который ты создаёшь?

Фэшн-дизайн тоже поддерживает личности, характер людей. Понятно, что зачастую мода связана с социальным статусом или принадлежностью к какой-то социальной группе или субкультуре.

А театральный костюм должен давать возможность, с одной стороны, прочесть характер героя, а с другой — раскрывать смыслы мира, представленного на сцене. Потому что этот мир может сильно отличаться от реальности, по другим законам существовать — каждый раз мы перепридумываем реальность.

Как Вы относитесь к современным технологиям, в том числе к искусственному интеллекту?

Моя позиция следующая: с этим невозможно бороться. ИИ, независимо от того, хотим мы того или нет, развивается. Поэтому нужно найти, как использовать новые возможности в творческом процессе. Ведь кроме апокалиптических сценариев, есть и благо, которое новшества несут.

Я вообще ничего не боюсь. Для меня ИИ — замечательная возможность ресёрча. Пользуюсь им, чтобы сменить угол зрения. Раньше нужно было изучить, скажем, монгольский костюм — на это уходили недели, месяцы, а тут можно за одно мгновение всё собрать и навигировать в нужную сторону. Правда, я никогда не беру результаты поиска вчистую: ИИ — просто инструмент, который благодаря скорости и объёму информации, ломает типичный паттерн восприятия и даёт возможность выходить в какие-то другие области.

Сейчас в Потсдаме я с немецким режиссёром Андреасом Мерцем делаю спектакль об ИИ — «Физики» по пьесе Дюрренматта. До этого мы уже делали с Андреасом в Аугсбурге спектакль «Три сестры из Москвы», в котором использовали документы, связанные с делом сестёр Хачатурян, вплоть до их показаний в суде. Андреас много работал с их адвокатом. Получилась актуальная постановка, направленная против домашнего насилия — тяжёлая тема в России, усугубившаяся сейчас. А «Физики» — совсем другой спектакль, абсурдистский, очень смешной.

Изначально Дюрренматт задавался вопросом: может ли учёный отдавать своё изобретение обществу, если есть риск, что его используют против людей? И сегодня драматурги театра сказали, что хотят говорить об ИИ, сравнимом по значимости с изобретением атомной бомбы.

Мы очень много используем контента от ИИ: фрагменты записанного текста, музыку, видео. Для спектакля я работаю с ошибками искусственного интеллекта.

Вы ещё и преподаёте. Что это значит для художника? Это способ общения, способ передачи опыта?

Я продолжаю преподавать в Высшей Британской школе дизайна — мы с Полиной Бахтиной два куратора, работаем над курсом уже одиннадцать лет. Это практически годичная магистратура — к нам приходят после высшего образования на апгрейд. Очень ценная практика! Я выросла просто благодаря тому, что преподаю. Важна и возможность быть на связи с творческой молодёжью из России: через проекты видно, что с ними происходит, что происходит с обществом.

Мы со студентами делаем около восьми проектов в год в самых разных жанрах. Каждый раз берём новые произведения, причём всегда те, что интересуют и нас с Полиной тоже. В результате получается совместная лаборатория, где мы прощупываем новые возможности. Если, например, на курсе пятнадцать человек, нужно проработать пятнадцать совершенно разных решений.

У нас был один набор, когда в качестве диплома студенты делали манифесты: придумывали свой утопический театр и в этом жанре решали «Гамлета». Суперинтересные проекты получились, но самое удивительное — прошло два года, в течение которых многие ребята реализовали свои манифесты в том или ином образе и продолжают этим заниматься. Вот это очень, очень вдохновляет.

Общий вопрос, но… Что такое красота с Вашей точки зрения?

Это слишком абстрактное понятие. Красота людей — это всегда красота души. А в театре красота — слово, которое было дисквалифицировано в какой-то момент. Вместо красоты пришло слово концепция. Искусство, которое призвано не просто дать радость глазам, но должно провоцировать чувства, задавать вопросы, заставлять зрителя работать. Мне на самом деле пришлось бороться с собой, потому что очень люблю красивенькое, чтоб было нарядненько, стильненько. Это моя эволюция — от дизайнера к художнику. Которому приходится иногда наступить на горло своему внутреннему дизайнеру.