Шифр ночи

Это произведение является художественным вымыслом. Имена, персонажи, места и события — либо плод воображения автора, либо использованы в вымышленном контексте. Любое сходство с реально существующими людьми, живыми или покойными, является чистой случайностью. В романе встречаются упоминания исторических личностей и фактов, однако они подвергнуты художественной переработке и не претендуют на достоверное отражение действительности. Некоторые темы произведения могут показаться чувствительными для определённой категории читателей. Тем не менее, автор стремился отнестись ко всем вопросам с уважением и осторожностью. Мнения и взгляды, выраженные в романе, принадлежат исключительно его героям и не отражают позиции реальных людей (включая самого автора), организаций или сообществ.

Об авторе

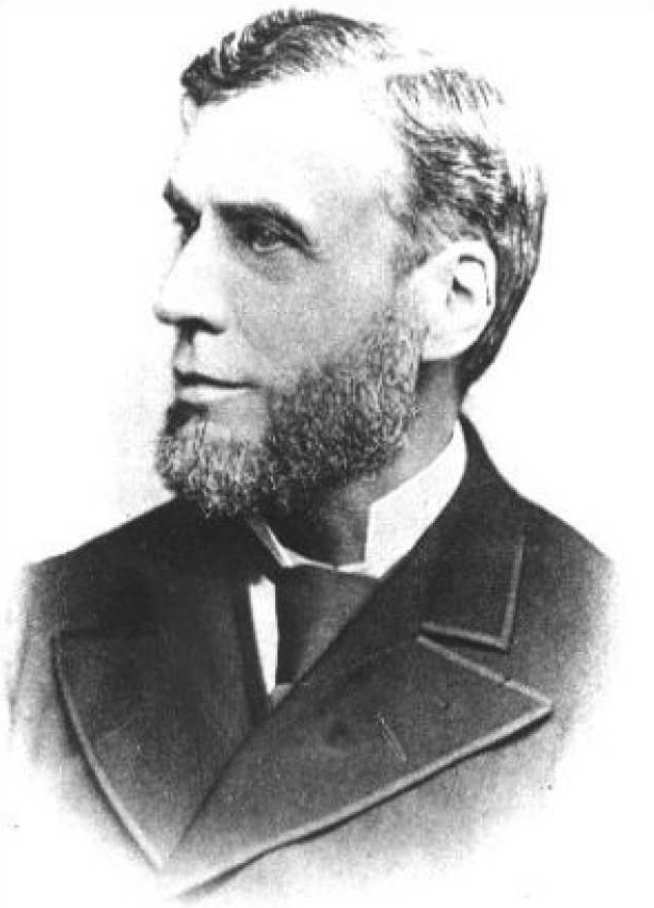

Архив профессора Пола Гордона Джеймса, долгое время считавшийся утраченным, был обнаружен и впервые стал доступен публике. Родился Пол Гордон 4 июля 1870 года в Батe, графство Сомерсет. Получил образование в Крайст-Чёрч (Оксфорд), а затем продолжил обучение в аспирантуре Королевского колледжа наук в Лондоне под руководством профессора Реджинальда Диксона.

Собрание рукописей профессора Джеймса, опубликованное под названием «Шифр ночи», проливает удивительный свет на историю XIX века, природу сознания и зарождение искусственного интеллекта — наряду с шокирующими откровениями, которые, возможно, способны окончательно раскрыть подлинную личность Джека-Потрошителя. Не менее спорными являются записи, касающиеся профессора Диксона, чьи деяния до сих пор вызывают ожесточённые дискуссии.

Группа учёных, осознав философское и историческое значение этих документов, взяла на себя миссию их сохранения и публикации. И отныне каждый читатель имеет возможность прикоснуться к тайнам автора, который повествует о своих исследованиях под именем Пола Уайта.

Шифр ночи

Глава первая. Трагедия и вундеркинд

В лето Господне 1888 года, я, Пол Уайт, ученик школы святого Петра в Бате, впервые испытал подлинную трагедию. Эдвард Гастингс, мой ближайший друг и соучастник всех школьных приключений, ушёл из этого мира при обстоятельствах столь загадочных, что разум отказывался их вместить. Мы с Эдвардом были неразлучны и проводили бесконечные часы, уткнувшись в страницы Principia Mathematica, разгадывая изящные тайны гравитации, движения, самой ткани мироздания.

Но в один из недобрых дней тело Эдварда обнаружил садовник под древними дубами, окружавшими школьный двор. Власти поспешили объявить происшествие несчастным случаем — обычным падением. Правда, вскоре до меня дошли слухи — мрачные, тревожные, — будто тело моего друга нашли жестоко изувеченным, его череп был раздроблен, а лицо обезображено до неузнаваемости. Я не мог ни подтвердить, ни опровергнуть эти вести: мне позволили видеть лишь закрытый гроб.

В последний раз мы беседовали с Эдвардом под теми самыми дубами — молчаливыми стражами нашего детства, не ведая, что вскоре они станут свидетелями его гибели. В тот вечер сумерки протянули бледные призрачные пальцы по влажной земле, словно сама природа пыталась начертать предостережение, которое мы не сумели прочесть. Эдвард был необычно молчалив, водил пальцем по рукаву, словно писал невидимые уравнения, и, наконец, заговорил приглушённым, почти благоговейным тоном:

— Пол, ты никогда не задумывался, что, возможно, мы смотрим на науку неправильно? Что есть силы, принципы, о которых ни Ньютон, ни Лейбниц не могли и помыслить?

Я расхохотался, готовый к очередной его философской тираде. Но в глазах друга светились какая-то тревожность, неведомая отчаянность, и мне стало не по себе.

— Я встретил человека, — продолжал Эдвард, понизив голос. — Он показал мне вещи… Такие вещи… Вся наша математика — лишь детские шарады по сравнению с ними. Не знаю, радоваться или ужасаться, но клянусь тебе, Пол, всё обстоит совсем не так, как мы думали. И если со мной что-нибудь случится, пообещай, что попытаешься понять.

Это были последние слова Эдварда. Он встал и ушёл во тьму, оставив меня с вопросами, на которые не суждено было услышать ответа.

Я чувствовал сердцем: Эдварда забрало нечто большое и мрачное, и мне необходимо в этом разобраться. При первом же удобном случае я вернулся на место трагедии, чтобы всё осмотреть. Корни дуба оказались подозрительно взрыхлены, словно здесь происходила борьба. Я начал копать землю и вскоре лезвие лопатки наткнулось на блестящий предмет — странно изогнутый скальпель.

Едва успев спрятать находку в карман, я услышал приближающиеся шаги. Это был мистер Сатклифф, наш учитель физики, выражение его лица мне показалось суровым и подозрительным. С ним — ещё один человек в строгом чёрном костюме, больше похожий на правительственного чиновника, нежели на школьного наставника. Оба возникли из-за дубов как неотвратимая угроза.

Речь мистера Сатклиффа, безжалостная и холодная, как могила, звучала с укором и насмешкой:

— Уайт, не стройте из себя Шерлока Холмса. И если вы ожидали увидеть тут кровавую надпись RACHE, вынужден вас разочаровать. Сейчас вы совершаете святотатство, оскверняя память вашего мнимого друга, погибшего вследствие трагического, но вовсе не уникального несчастья. Не маскируйте злорадство под заботу. Слышите меня?

Лицо его мигом переменилось: на нём отражались то враждебность, то мольба.

— Да, сэр, — выдавил я, и моё импровизированное расследование оборвалось, едва начавшись.

На следующий день директор произнёс краткую речь о выдающихся заслугах мистера Сатклиффа как преподавателя физики и объявил о его досрочном уходе на покой по семейным обстоятельствам. Ученики, радостно перешёптываясь, встретили новость с недоумением. Я же понял: та встреча с учителем под дубами была последней.

После смерти Эдварда я окунулся в учёбу в Оксфорде с пылом, граничащим с безумием. Но и там в беспокойных снах меня продолжали преследовать образы древних дубов и искажённое предсмертным ужасом лицо друга. Я терзался одним-единственным вопросом: что произошло с разумом Эдварда в его последние минуты? Изящные доказательства и уравнения, некогда дарившие радость, теперь казались мне лишь цифрами на бумаге — символами, не способными проникнуть в тайны разума. Я потерял не только друга, но и часть себя самого.

И вот, оказавшись в Оксфорде в одну из тех бессонных ночей и блуждая по полутёмным коридорам Бодлианской библиотеки, среди бесконечных рядов книг я наткнулся на труды Чарльза Бэббиджа и Ады Лавлейс. В них виделся новый путь — возможность разгадать мучившие меня загадки. Если разум свести к ряду механических процессов, то, быть может, его реально воссоздать? Даже воскресить?

Бэббидж, прозорливый математик, задумал разностную машину, а позднее и аналитическую — устройство, способное в теории выполнять любые вычисления, руководствуясь непреклонной логикой своих механизмов. Но, несмотря на его гений, замыслы остались незавершёнными, мечты — неосуществлёнными.

Ада Лавлейс — гениальная и трагическая фигура, понявшая идеи Бэббиджа, возможно, глубже, чем он сам, — смотрела дальше сухих вычислений. Она предвидела будущее, где подобные машины способны не только считать, но и творить, моделировать, подражать самим процессам мышления. Лавлейс впервые создала алгоритм, предназначенный для машины. Она стала первой в мире программисткой, но этот титул при жизни Ады так и не прозвучал.

К 1891 году, завершив обучение в Оксфорде, я стал человеком, одержимым одной непреклонной целью. Что сказали бы Бэббидж и Лавлейс о моей идее — о безостановочном стремлении воссоздать человеческий разум при помощи механизмов? Предостерегли бы, поддержали? Как я жаждал поговорить с ними! Но этих учёных больше нет; их голоса умолкли. Мне предстояло идти избранным путём одному, ведомому лишь отзвуками их идей.

Так я полагал, пока не увидел в The Times необычайную статью: некий молодой учёный по фамилии Диксон из Королевского колледжа наук построил аналитическую машину столь поразительного ума, что она, как утверждалось, одержала верх над самим Вильгельмом Стейницем в благородной игре в шахматы. Новость потрясла академический мир. В гостиных и лекционных залах вспыхнули жаркие споры: неужели собрание шестерёнок и рычагов сумело превзойти чемпиона мира? Эта мысль бросала вызов самой сути человеческого интеллекта.

Но вслед за сенсацией грянул скандал. Скептики подвергли событие скрупулёзному разбору: сомневались в условиях партии, в честности алгоритмов, в самой возможности соперничества машины со стратегической глубиной Стейница. Вскоре выяснилось, что результат далеко не бесспорен, раздались обвинения в подлоге и в ошибках программы. Победа была аннулирована, случай объявлен курьёзом, а не триумфом. Достижения Стейница остались непоколебимы, а работу молодого учёного отодвинули на периферию научных дискуссий.

Аналитическая машина Диксона — чудо из латуни и стали, гудящее почти зловещей энергией, — вызывала сравнения с реликтом прежней эпохи: печально знаменитым механическим «Турком» фон Кемпелена. Этот «Турок» поражал публику, обыгрывая лучших шахматистов. Но за фасадом часового гения скрывалась истина: в деревянном шкафу под фигурой сидел живой мастер, управлявший партией. Таков оказался обман, захвативший воображение Европы.

В случае с машиной Диксона подобного подвоха не существовало. И всё же тревожное сходство не давало покоя. Одержимый жаждой истины, я решился написать Диксону письмо, будучи уверенным, что оно затеряется в потоке корреспонденции, обрушившейся на учёного его масштаба.

К моему изумлению, Диксон не только ответил, но и пригласил в Лондон, в Королевский колледж наук, работать под его началом: «Уверен, ваши способности будут мне весьма полезны. Нам есть о чём поговорить». Перспектива пугала и восхищала одновременно. Открывалась возможность заглянуть в бездну… Как я мог отказаться? И потому ранней весной 1892 года отправился в Лондон не только как жаждущий знаний студент, но и как человек, одержимый прошлым, стремящийся понять тайны человеческого разума.

Прощание с Батoм оказалось горше, чем я ожидал. Этот город с мягкими холмами, тихими улочками и медленным течением времени был моим убежищем. Но, сколь бы уютен он ни казался, Бат оставался в стороне от большого мира науки. Лондон, а главное, его библиотеки, лекции, открытия звали меня.

На перроне, в холодное мартовское утро, я ощутил странное беспокойство. Поезд выпускал густые клубы пара. Взбираясь в вагон, я вдруг заметил в небе орла: он парил над станцией, широко раскинув крылья, потом внезапно сложил их и камнем рухнул вниз. За крышами он потерялся из виду, а вскоре послышался короткий пронзительный крик. Я вздрогнул и поспешил себя успокоить: «Пустяки, естественный порядок вещей». Но, устроившись в кресле и бросив прощальный взгляд на любимые холмы, никак не мог избавиться от образа хищника — стремительного и неотвратимого, словно напоминание: путь, выбранный однажды, обратного хода не имеет.

Бат уходил всё дальше, оставляя тёплый плед ностальгии. Мои мысли улетели в детство. Вспомнился мистер Дэвис, добродушный торговец мороженым и диковинными бутербродами с копчёной сельдью. Его тележка стояла некогда в Виктория-парке, и бегая по аллеям, я не упускал случая поздороваться с мистером Дэвисом и купить рожок мороженого. Жив ли он? Вспомнил бы меня? Я вёз с собой воспоминания о доме не как груз, но как вопрос: возможно ли совместить ту безмятежность с жаждой, что теперь владела мною?

Поезд мчался к Лондону. Какие вопросы ждут впереди, и как глубоко они поколеблют всё, во что я верил?

Глава вторая.

Профессор Томас Минчин Гудив

С грохотом локомотив вкатился на станцию Паддингтон, скрежет колёс сменился пронзительным визгом и умолк. Я сошёл на платформу. Прохладный сырой воздух Лондона обвил меня, словно таинственный змей. Город дышал под покровом угольного дыма и тумана, каждый его вздох приносил с собой запах мокрого камня, копоти и тления.

Моим пунктом назначения было здание Хаксли в Кенсингтоне, где предстояло зарегистрироваться в качестве аспиранта под руководством Реджинальда Диксона. Но сперва необходимо было встретиться с Первым профессором математики Томасом Минчином Гудивом, чьё имя произносилось в академических кругах с благоговением и оттенком трепета.

Поймав за пределами станции коляску извозчика, я приказал:

— В Кенсингтон.

Экипаж дёрнулся вперёд, колёса загрохотали по неровным булыжникам, газовые фонари над узкими улицами вспыхивали и гасли, искривляя их в призрачные фантасмагории.

Коляска остановилась у здания Хаксли, величественного сооружения из красного кирпича и терракоты. Неоклассический фасад, увенчанный коринфскими колоннами и высокими арочными окнами, источал дух интеллектуального превосходства. Внутри же пышность почти подавляла: бесконечные мраморные коридоры, высокие своды, украшенные барочными орнаментами, давили тяжестью вековой мудрости. Воздух был пропитан запахом чернил и бумаги, перемешанным с едва уловимым привкусом угольного дыма от газовых ламп.

Здание Хаксли являлось частью Королевского колледжа наук — молодой институции, стремившейся соперничать с ведущими мировыми центрами научного образования и привлекавшей таких светил, как Томас Минчин Гудив. Репутация Гудива уже давно стала легендой. Выпускник Вадхэм-колледжа Оксфорда, он изменил ход развития машиностроения своим главным трудом «Элементы механизма», оставившим неизгладимый след и в моих собственных занятиях. В качестве Первого профессора Королевского колледжа наук Гудив определил направление развития учреждения, превратив его в центр промышленного и научного новаторства.

Я без труда отыскал нужный кабинет: на тяжёлой дубовой двери красовалась скромная табличка с именем профессора. Постучав, услышал твёрдый голос:

— Войдите.

Профессор Гудив сидел за заваленным бумагами столом. Его пронзительный взгляд встретился с моим. Он поднялся, протянул руку для рукопожатия — вежливого, но обдуманного.

— Мистер Уайт, полагаю? Добро пожаловать в Королевский колледж наук. Путешествие ваше прошло без происшествий?

— Да, сэр, — ответил я, стараясь скрыть волнение. — Для меня честь оказаться здесь, профессор.

Он кивнул, задумчиво прищурившись.

— Мистер Уайт, прежде чем мы продолжим, хочу кое-что понять, — произнёс он с любопытством и строгостью. — Что движет вами на пути науки и математики? Это не праздный вопрос. Мне важно знать, что питает моих студентов.

Я колебался лишь миг, прежде чем заговорить:

— Профессор, полагаю, развитие науки и математики необходимо ради пользы Империи. Оно ведёт к техническому прогрессу, укрепляет промышленность и нашу роль в мире. Scientia imperii decus et tutamen.

Брови профессора слегка поднялись. Он откинулся в кресле, сложил пальцы домиком и посмотрел испытующе.

— Благие цели, мистер Уайт. Но звучит… безлично. Разве нет в вас чего-то более сокровенного, толкающего к познанию?

Его вопрос застал меня врасплох. Я отвёл взгляд, и лишь спустя несколько секунд ответил тише:

— Честно говоря, профессор, наука для меня — это… крестовый поход. Способ осознать мир. Не только ради прогресса Империи или общества, но как внутренняя потребность постигать тайны Вселенной. Это… возможность соприкоснуться с окружающим.

Гудив долго всматривался в меня, потом его выражение смягчилось.

— Вот она, — пробормотал он, словно про себя, — подлинная искра. Именно она движет учёным. Никогда не теряйте этой связи с личным чувством, которое поведёт вас вернее любой внешней амбиции.

Мне показалось, что с плеч свалилась тяжесть: негласный экзамен пройден. Профессор вновь на миг умолк, разглядывая меня. Я заметил на столе среди груды манускриптов старый экземпляр The Times. На первой полосе в глаза бросался заголовок: «Луи Лепренс исчез в Дижоне». Луи Лепренс! Тот самый француз, первый снявший движущиеся изображения при помощи хитроумной камеры и бумажной плёнки. В 1888 году он провёл свои опыты в Лидсе, затем внезапно уехал во Францию — и пропал. Газеты писали о его предполагаемых связях с тайными обществами, в их рядах он якобы фигурировал под загадочным именем Брат Ламед.

Гудив снова заговорил:

— Реджинальд Диксон — человек замечательный, блестящий, но весьма своеобразный. Его методы требуют пристального внимания. Гениальность и одержимость нередко идут рядом, мистер Уайт. Иные люди не понимают, когда переходят черту. Запомните: слушайте, наблюдайте и храните молчание, когда нужно. Так вы узнаете гораздо больше.

Я склонил голову, понимая вес его предупреждения. Работа под руководством Диксона обещала стать далёкой от обычной академической рутины.

— Благодарю вас, профессор. Я приму ваши слова к сердцу.

На лице Гудива мелькнула улыбка — редкое смягчение его сурового облика.

— Отлично, мистер Уайт. Я ожидаю от вас многого. Держите меня в курсе ваших успехов.

Мы снова обменялись рукопожатием. Его хватка оказалась крепка — рука наставника, вылепившего не одно поколение умов. Я вышел из кабинета с новыми целями и предчувствием предстоящих испытаний. Но стоило двери закрыться, как обрушилось осознание: моя роль выйдет далеко за рамки обычного студенчества.

В задумчивости на повороте коридора я столкнулся лоб-в-лоб с молодым человеком, но устоял, а он, не удержавшись, упал на пол. Вскочив, встречный поправил очки, рыжие волосы и бросил раздражённое: «Смотрите, куда идёте!». И тут же юркнул в соседнюю аудиторию. Любопытство пересилило. Я тихо подошёл к приоткрытой двери и прислушался.

— Дамы и господа, — звучал голос лектора, — сегодня мы рассмотрим искусство криптографии. Предмет важный как для дипломатии, так и для военного дела. Мы стоим на плечах вековых трудов по сокрытию и раскрытию тайн, от простых шифров древности до утончённых методов современности…

Он говорил о шифре Цезаря, о многоалфавитном шифре Виженера, некогда известном как le chiffre indéchiffrable. Я слушал, затаив дыхание… Внезапно дверь распахнулась шире. Рыжеволосый студент уставился холодными глазами и молча запер дверь на засов. Меня охватил леденящий страх. Я бросился прочь по коридору.

Продолжение следует…

Читайте на Amazon.co.uk или Amazon.com