Светлана Акатова — о детях, родителях и о пути навстречу друг другу

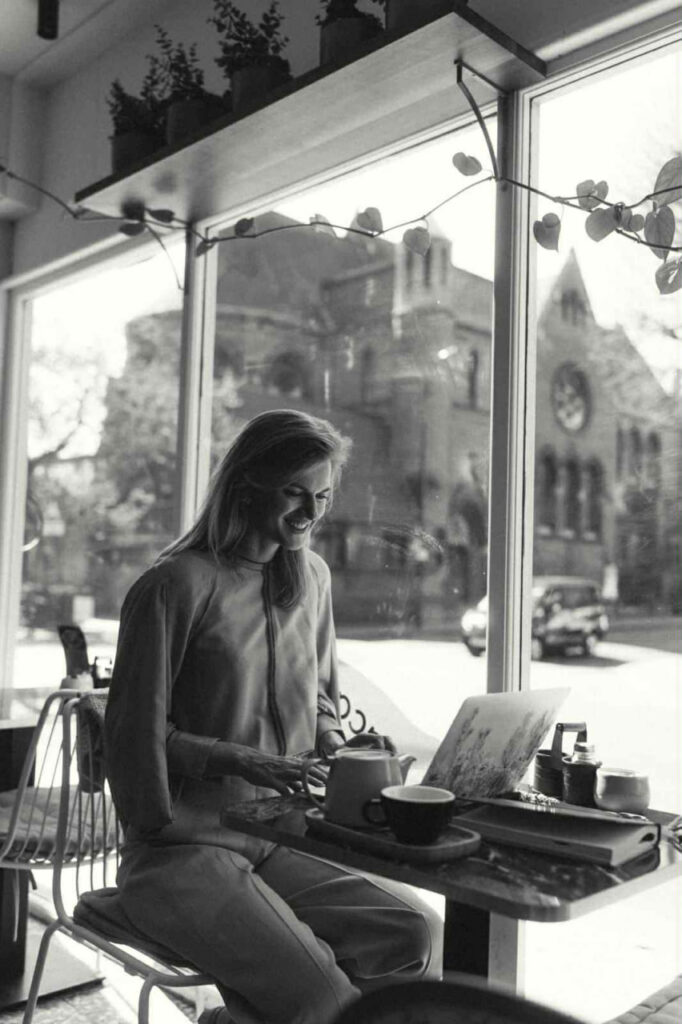

Эта история началась, как и многие другие в эмиграции: приехала за любимым, родились дети, и карьера (в данном случае маркетолога) встала на паузу… Но Светлана Акатова заточена на другое: ей важно быть нужной не только дома — она умеет помогать людям. Причем уже профессионально. Мы поговорили со Светланой, детско-родительским коучем, о том, каково это — быть успешной и при этом… не потерять связь со своими детьми.

Света, как все начиналось? С «MumsRU»?

Я решила сделать чат «MumsRU», чтобы познакомить между собой русскоговорящих девушек. И мыслей не было, что спустя 9 лет уже буду инфлюэнсером, и в этот чат многие захотят попасть. Сейчас нас почти 500 человек: это максимально поддерживающее и доброе пространство, где мы делимся не только мамскими, но и, в целом, женскими проблемами. Чат стал моим «третьим ребенком», потому что «Mums RU» — комьюнити, которое помогает мне помогать другим. То место, где ищут поддержку.

Помню, во время ковида меня останавливает девушка со своей мамой и с маленьким ребенком и говорит: «Света, это же вы начали «MumsRU?» А дальше начинает маме рассказывать о комьюнити, плакать и говорить «спасибо»…

Она приехала в Лондон в Ковид за мужем-программистом, не зная английского языка. Все закрыто, а ей непонятно, как работает NHS, как все устроено в этой стране. В нашем чате она смогла задать свои вопросы, а спустя какое-то время, когда заболела, девушки из «MumsRU» привозили еду к ее двери.

Помню в тот вечер пришла домой, и муж спросил: «Что ты с этим чатом утром и вечером носишься?» А я ответила: «Чтобы именно такие истории случались. Чтобы девушки не чувствовали себя одинокими».

А почему появился коучинг?

Тогда я параллельно сильно ушла в тему психологии цвета. Была одна из немногих, кто в русскоязычном пространстве рассказывал о влиянии цвета на нас, как можно с его помощью мотивировать других, о том, что цвета — инструмент манипуляции со стороны многих брендов. Мне нравится эта тема до сих пор — здесь много психологии и маркетинга.

Однажды у меня была консультация по этой теме, я задавала много вопросов и поняла, что здесь есть элементы коучинга: в процессе человек много узнаёт о себе, случаются озарения. И подумала: а что, если превратить это в профессию? Я люблю общение, помощь людям. Я вообще — про глубину. В частности, в рамках психологии цвета мне всегда интересно: почему и какие цвета нравятся людям, как отражают характер.

И вот я обучилась общему, потом групповому коучингу, работе с метафорическими картами. Выбрала для себя нишу — женщины в эмиграции, потому что хорошо её понимала. Девушки из комьюнити начали обращаться, они знали: я такая же, как они, им хотелось найти поддержку.

А еще в какой-то момент задумалась о своих детях… Они очень разные: младший — легкий, всех любит; старшая — умная, талантливая, упрямая. Но несмотря на ум, таким людям может быть сложно из-за особенностей характера. И я пошла учиться детско-родительскому коучингу.

Эта тема очень востребована. Думаю, такой коучинг должен быть в каждой школе обязательным элементом программы — учить детей саморефлексии. Например, задавать им вопросы: «Куда ты хочешь двигаться? Почему? Что помогает и мешает?» — и дети смогут сами себя двигать вперед.

Так у меня сложился пазл. Во-первых, комьюнити мам, которым я могу помогать как коуч. Во-вторых — опыт материнства. И в-третьих — я уже профессиональный сертифицированный коуч. Три плоскости сошлись в одну — я поняла, что хочу этим заниматься. И вот уже полгода веду консультации в формате детско-родительского коучинга, помогаю родителям выстраивать доверительные отношения со своими детьми.

Ты упомянула разные направления коучинга…

Да, я работаю с женщинами, у которых есть вопросы самореализации. Но эта тема совпадает с детской. Так или иначе, дети красной нитью идут везде: это вопрос выстраивания отношений, позволяющих мамам работать, а детям чувствовать себя в безопасности.

Тот же запрос привел и меня как клиента в коучинг: было непонятно, как совмещать материнство и карьеру. Казалось, начну работать, а мне позвонят из школы или садика, что надо забрать ребенка — карьера пойдет под откос. Это большой страх многих мам! Некоторые даже боятся рожать, другие — выходить на работу.

Действительно, любая мама с этим сталкивается. Я, например, работаю по гибкому графику… Но загадка, как справляются мамы, работающие фул-тайм, как избегают «материнской вины», когда кажется: ты что-то не додаешь?

Тут есть два пути: более осознанные мамы идут к психологам или коучам, чтобы понять себя, выстроить баланс. Ведь внутри нас есть все ответы. Но важно с помощью вопросов дойти до них самостоятельно, или с помощью психолога проработать что-то в своем детстве, разрешить себе то, что не разрешаешь.

И существует другой формат — более закрытых мам, которые говорят: «Мои родители оставляли меня в саду на круглые сутки, потом в школе – и ничего, выросла!» Но когда родители работают круглосуточно, ставят карьеру заметно на первое место, конфликты в семье неизбежны. Ребенок взрослеет, начинает говорить, что ему не хватает мамы, потому что нет той степени близости, когда она проводит достаточно времени с ним. Я никого не обвиняю: каждый находит тот вариант, который комфортнее.

Объясни, чем отличаются коучи от психологов?

Психолог смотрит в прошлое и чаще всего работает с травмами, с тем, что не дает развиваться. Психолог находится немного «над» клиентом: может дать совет, подсказать, если ты не прав. Это больше менторская история.

Коуч — человек, который идет с тобой рука об руку. Основные принципы — недирективность, нейтральность. Только ты знаешь, как правильно. Я никогда не скажу, как надо действовать. Только подсвечу «важное» правильными, глубокими вопросами.

И второй момент — коучинг всегда направлен в будущее. Задача — идти к желаемой точке, будь то карьера или отношения. Коуч работает с позиции будущего: куда человек хочет прийти и как? Я, как правило, не хожу в прошлое. Единственное, могу зайти за какой-то подсказкой или вдохновением. Например, спросить: «А что тебе в прошлом помогало?» Но не буду уходить в сторону негативных моментов, потому что моя задача — помочь человеку с помощью вопросов прийти к желаемой цели, найти ресурс внутри себя, чтобы дойти и кайфануть от процесса.

Бывают ситуации, когда я советую клиенту пойти к психологу. У меня было несколько случаев, когда предлагала: «Давай пока остановим работу». Мы не сможем работать над будущим, пока не проработаются травмы, которые тянутся из детства, висят как «Дамоклов меч». Хотя случается и наоборот: клиент психолога идет к коучу. Психолог может сказать: «Мы с тобой все проработали, но не хватает движения вперед, иди в коучинг». Это такие истории, которые идут независимо друг от друга, но иногда пересекаются.

Расскажи, с какими ситуациями ты работаешь?

Ко мне часто приходят с проблемами мотивации. Например, ребенок не хочет ходить в школу, или в садик — как быть, что делать? Как найти тот волшебный ключик?

Много вопросов с сиблингами. Это отдельная тема: старший ребенок ревнует к младшему, младший тоже требует внимания… И надо найти подход и к одному, и ко второму. Клиентки, как правило, приходят из позиции вины: я недостаточно хорошая мама. Как найти баланс, прийти к нужным взаимоотношениям?

Мамы подростков беспокоятся: «Теряю контакт с ребенком, не понимаю, как его вернуть?» Бывает, когда рождается малыш, старший ребенок отдаляется от мамы. И она потом с удивлением обнаруживает: со старшим не о чем поговорить. И когда я задаю вопросы, мама не знает ответов: любимый предмет дочки, ее близкие подруги. А знать хочет! Это очень частый запрос.

Есть вопросы по эмиграции. Например, девушка из одной страны (скажем, А) переехала в Англию и при этом очень хотела вернуться, но были разногласия с мужем. И она озвучила мечту: чтобы муж ее отпустил обратно. Все было завязано на ребенке. Муж часто уезжал в третью страну (Б), девушка ездила в страну А, где хотела остаться жить. Как сохранить отношения, переехать и стоит ли? Через пять сессий муж говорит: «Я готов тебя отпустить, буду к тебе летать». Это было из области фантастики: 10 лет они даже не подходили к обсуждению темы, и вот он ее отпускает. От неожиданности она даже засомневалась, а надо ли возвращаться? Ведь это была просто мечта, а теперь ее исполнение кажется близким и оттого страшным. В процессе было еще много инсайтов: какая она мама, чего хочет? Что важно для ребенка? Как встроить свои желания в семейную модель? И следующий цикл может быть посвящен тому, переезжать или нет? Но возможность уже есть.

Остаются больные темы нашего советского воспитания и попыток решать все за ребенка. Так, мама раздумывала, в какую школу отдать ребенка и пришла ко мне как к коучу и ментору: ей была интересна моя позиция по поводу образования. На третьей сессии я спросила: «А что ребенок думает? Ты с ним разговаривала?» На что она ответила: «Не знаю, не спрашивала». То есть, был список из нескольких школ, но ребенок не имел права выбора — хотя уже не маленький. У него не оказалось даже возможности быть услышанным. На следующей сессии, уже поговорив с ребенком, мама сказала, что их выбор сузился до двух школ. Очень часто мы додумываем за своих детей, не даем им достаточной свободы. И это потом приводит к тому, что нашим детям будет, что обсудить с психологами.

Это больная тема — сколько давать свободы? Советский подход: куда сказали, туда идешь. Сейчас, наоборот, либеральный: надо спросить у ребенка. Но как понять, маленький ли он для принятия решения? Например, моей дочке 6 лет, и она ненавидит гимнастику, просит бросить. Я знаю, что на самом деле ей не нравится жесткий пол, но можно ведь принести мат. Еще не нравится строгая учительница. А гимнастика хорошая и нужная: для осанки, умения владеть телом. «Продавливать» ребенка или послушать и бросить? Она просит футбол, плавание… Когда стоит прислушиваться к ребенку?

Важно начать с разговора, спросить, что не нравится. Есть ли еще что-то? Маленькие дети часто говорят о том, что на поверхности, но когда копаешь глубже, оказывается, там могут быть и другие причины. Например, конфликты со сверстниками. Что ей конкретно не нравится, определяет ее отношение к гимнастике. Смотря, насколько ребенок открыт и готов говорить. Первый шаг — сесть и обсудить все минусы, потом спросить о плюсах, и перекрывают ли минусы плюсы. Точно так же поговорить о том, куда ей хочется пойти. Если на плавание — обсудить, какие ты видишь преимущества и недостатки. Ребенку важно понимать, в чем разница, чтобы видеть картину шире. И в этом ему помогаем, конечно, мы — родители.

В 7 лет детям уже нужно давать определенную свободу, но не в той степени, как подросткам. А вот детям до трех лет свобода не нужна. То есть, она может проявляться в виде ограниченного выбора: «хочешь кашу на завтрак или яичницу?», потому что мозг ребенка еще не сформировался, для него свобода — это опасность. А важно быть в безопасности. И тут родители помогают в главных вопросах, но дают возможность выбирать: пойти ли, например, на каток.

Чем старше ребенок, тем больше ему можно давать возможностей выбирать. Например, хочешь секцию такую или такую? Но не просто «мы пойдем на эту секцию», потому что родитель сказал. Мы все вместе с ребенком взвесили, и родитель как равный партнер в этом вопросе со своей мудрой взрослой позиции подсказал то, чего ребенок, возможно, не видит… А теперь давай решим вместе.

Если дочка говорит «ненавижу гимнастику» и вы, все взвесив, видите, что в плавании, например, гораздо больше возможностей — можно дать ей попробовать плавание. О чем говорят все эксперты по детскому развитию: когда мы заставляем детей куда-то ходить, это оставляет на их психике отпечаток. Детство тем и хорошо, что дает возможность выбора. Попробовала плавание — к гимнастике всегда можно вернуться; походила на плавание и поняла — это не ее. Отличная возможность узнавать себя и что самой нравится.

Когда же человека ставят в жесткие рамки, он перестает понимать — а он сам про что? Мы все знаем людей, которых заставляли ходить в музыкальную школу, а теперь они не приближаются к фортепиано. Потому что их заставляли, а они это ненавидели. Моя позиция — дать возможность выбора в таком формате.

А в подростковом возрасте выбор может быть настоящим. Человек должен принимать решение, и он несет за него полную ответственность. Родителям нужно быть готовыми к этому. Поначалу могут возникать вопросы: «Почему ты меня не отговорила от этого шага?» — «А потому что ты уже в том возрасте, когда можешь делать ошибки, учиться на них и идти дальше. Если тебе нужен совет — я рядом. Но решение принимать тебе». В этом главное отличие выбора у детей и подростков.

Когда родители приходят на сессию, как это выглядит?

В детско-родительском коучинге, хотя я могу работать с ребенком, мой выбор — в первую очередь работать с родителями. Но есть цикл первых трех встреч. На первой — я спрашиваю, что привело ко мне, дальше задаю вопросы по ситуации. Каждый кейс рассматриваю максимально полно, делаю себе пометки.

Вторая встреча — отдельно с ребенком, где я смотрю на мир его глазами: что он любит, есть ли друзья, какие любимые предметы, о чем мечтает, чем живет? Чаще всего открываются интересные моменты, которые совершенно не совпадают с тем, что думает родитель. В конце спрашиваю: что можно передать родителям? Почти всегда есть то, чего я рассказывать не могу. Исключение — угроза жизни или здоровью.

Третья встреча — снова с родителем. К ней я готовлю визуальную доску, где показываю мир глазами родителя, и мир — глазами ребенка. Там видно, что важно родителю и что — ребенку, чего хочет каждый из них. В конце, как правило, — полная открытий встреча, где родитель понимает: его запрос уходит глубже, там открываются новые грани.

Обычно запрос родителя — изменить ребенка, но это невозможно, если не меняться самому. Человек может измениться только, увидев разницу в отношениях. Но сказать: «Я хочу, чтобы мой ребенок изменился и начал делать то-то и то-то» — из области фантастики. Мне как коучу важно показать: детей нельзя ломать, как делали в нашем детстве. Это привело к большому количеству травмированных детей, которые стали взрослыми.

У многих, с кем я разговаривала здесь, есть своя травмирующая история из детства.

Я иногда ловлю себя на мысли, что когда говорю что-то моим детям, на самом деле, повторяю слова моей мамы или бабушки. Какие-то установки, которые заложили в детстве, вылезают на поверхность, несмотря на то, что придерживаюсь совершенно иных подходов к воспитанию. Но бывает поговорка проскользнет, которую с детства не слышала, — и понимаю: это моя бабушка сказала за меня. И притом я «проработанный» человек — долго была в терапии, сейчас в супервизии. Любой коуч должен ходить к психологу, чтобы свою непроработанную травму не перенести на клиента. Есть теория, что мы тянемся друг к другу, потому что у нас были похожие травмы — можем друг друга поддержать.

А есть тенденции или запросы, свойственные именно нашим родителям, и насколько они отличаются от позиций жителей Британии?

Британцы — достаточно холодная и закрытая нация, и это видно в воспитании детей. Бабушки и дедушки почти не проводят времени со своими внуками, потому что это не принято: «Мы воспитали вас, теперь вы воспитывайте своих». Поэтому так часто здесь отдают детей в садик с 6 месяцев — такая культура. Она очень отличается от нашей, когда бабушки и дедушки всегда помогают.

Мы сами воспитывались бабушками, пока родители работали. И это накладывает отпечаток на самоощущение. В России я могла бы реализовываться в карьере, полагаясь на маму, а здесь — нет. От этого — чувство неуверенности, вины, отсутствие почвы под ногами и маминого плеча. Те, кто всегда жил здесь, идут по понятному пути, у них всегда будет больше возможностей для профессионального роста даже после перерыва.

Поэтому, да — запросы сильно отличаются. В наших запросах — история эмиграции со всеми вытекающими последствиями идет красной линией.

Вообще хочу сказать: все родители, воспитывающие детей в эмиграции — настоящие герои. Потому что без полноценной поддержки, в чужой стране, где в школах прививают другую культуру, воспитывать ребенка, сохранять язык и культурный код — задача со звездочкой.

Ты говорила о мотивации. Есть какой-то совет, чем можно замотивировать ребенка?

В моем закрытом коучинговом комьюнити мотивация была главной темой октября. Это один из основных запросов в родительском коучинге. Внутренняя, истинная мотивация — то, что изнутри зажигает процесс, мы готовы действовать, нас ничего не останавливает. А есть внешняя мотивация. Например, метод кнута и пряника: иди сделай уроки, получишь конфету или посмотришь мультик. Он как бы мотивирует, но, на самом деле, нет. Это паттерн, к которому мы привыкли в нашем детстве, когда тебе говорят: «Я тебя лишу чего-то, если ты не сделаешь то-то».

Надо уходить от внешней мотивации, потому что в долгосроке она не работает. В итоге дети начинают обманывать, искать обходные пути. А если мы все-таки применяем такую тактику, важно показать причину и следствие: «Ты долго не делал уроки — теперь мы не успеваем посмотреть мультик». Сравните: «Ты не сделал уроки и теперь не получишь подарок на Рождество». Ребенок не поймет! Это не связанные между собой вещи, которые рождают тревожность: «Если я сделаю не так, мне за это прилетит». В дальнейшем у взрослого это проявляется в состоянии неврозов: он не понимает, какое последствие получит за ошибку. Когда есть причинно-следственная связь, дети спокойнее воспринимают наказание.

Но важно перейти во внутреннюю мотивацию. Это — рефлексия, поиск мотивов, которые будут продвигать тебя к цели. Именно внутренних факторов, не внешних. Например, если ребенок не хочет идти в школу, важно понять, что именно ему не нравится? Часто дети закрываются, поэтому можно попробовать формат игры. С маленькими детьми проиграть сценарий с куклами, где одна кукла — учитель, другая — ученик. В процессе ролевой игры ребенок транслирует, что в школе не так: сверстники, учителя, язык.

Еще можно с помощью вопросов узнать: что тебе сегодня больше всего понравилось в школе, чем ты гордишься? Попытаться подсвечивать ребенку классные вещи в школе. Когда постоянно задаешь вопросы, потом ребенок сам начинает задумываться: сегодня маме вот это расскажу.

Другой способ — заходить через любимые вещи: что тебе в школе нравится, какие любимые предметы? И раскручивать эту историю, покупать больше тематических книг, водить в музей. То есть нужно заинтересовывать, чтобы ребенок захотел идти в школу. Не через «надо», а с помощью «хочу», через удовольствие. Основная задача — учить детей действовать из внутренней мотивации, а не внешней.

В итоге мы подводим ребенка к осознанию, почему ему важно ходить в школу. Что ему это дает? Как помогает? Найдя ответы на вопросы, ребенок начинает ходить в школу с удовольствием. Не потому, что его заставляют, а поскольку он сам того хочет — и знает, для чего ему это нужно.

Есть трудности или барьеры, с которыми ты сталкиваешься?

Не трудность, а скорее особенность — нейроотличные дети. Их в Англии много, потому что здесь это диагностируют, и к ним, к счастью, другое отношение, нежели в России.

Если в России применяется метод кнута и пряника, если ребенок упрямый или агрессивный, например (а это частая отличительная особенность нейроотличников), то проще его сломать, чем искать ключики к воспитанию. То же самое касается как воспитания внутри семьи, так и в социуме (детский сад, школа). К счастью, в Англии есть другой подход. Если ребенок — агрессор, и это не короткая фаза в его развитии, длится годами — не значит, что с ним что-то не так. Просто его мозг по-другому работает.

Часто я рекомендую родителям обратиться к специалистам, которые помогут детям с особенностями развития «встроиться» в общество, научиться саморегуляции эмоций и саморефлексии — то, чем как раз силен коучинг.

У меня самой «особенная» дочка, в ней много агрессии. Сначала мы думали — это вопрос воспитания. Но у нас два ребенка, растут они одинаково, и абсолютно разные. Просто к старшей надо находить определенный подход.

Я работаю с родителями нейроотличных детей: как выстроить внутри себя систему, баланс. Но чтобы ребенка привести в баланс — нужен другой специалист. Я счастлива, что мои клиенты — в основном в Англии. Здесь с гораздо большим пониманием относятся к таким детям.

Если кто-то захочет записаться, где тебя искать?

В Инстаграм можно написать по любым вопросам. Это такая единая точка входа. Еще важный момент — в Англии поход к специалисту стоит космических денег, от £200 за сессию. Для меня важно выстроить комфортную ценовую систему, чтобы у людей была возможность помочь себе и ребенку. Ведь ты налаживаешь жизнь не только свою, но и своего любимого человека.

Instagram: akatova_light

Обсуждение закрыто.

1 комментарий.

Спасибо!