Выставка «Последний вагон»: ни здесь, ни там, а на пороге

Выставка «Последний вагон» (The Last Train), прошедшая в Старом зале ожиданий станции Peckham Rye, оказалась тем счастливым случаем, когда пространство не просто принимает искусство, но вступает с ним в диалог.

Построенный в 1865 году Чарльзом Генри Драйвером зал с его высоким деревянным сводом, похожим на перевёрнутое днище корабля, дающее временный приют, материализует само состояние «между», столь знакомое эмигранту: ни здесь, ни там, а на пороге. На зрителя это пространство действует почти физически: фрагменты старых слоёв краски, будто наслоения памяти; ритм арок, бегущих вдоль стен, как чередование судеб; глухой шум проходящих поездов, который внезапно появляется и снова исчезает. Всё это складывается в единый фон коллективного опыта, где вынужденная эмиграция и ее причины перестают быть частной биографией, а становятся общим культурным переживанием для пятнадцати художников, эмигрантов из России, Ирана и Турции.

Именно в этом пространстве у художницы и куратора Симы Васильевой год назад возникла идея выставки «Последний вагон». Одной из отправных точек стала скульптура Константина Беньковича The Suitcase (2023) — чемодан из арматуры, окрашенный в синий цвет, как символ любой вынужденной дороги: эмиграция оказывается не перемещением, а переносом своей клетки и несвободы. Иное измерение концепции придала картина Павла Отдельнова Cargo 200 (2022). Вагон-рефрижератор, перевозящий тела убитых солдат, отражает страшную реальность войны, когда последним вагоном может быть именно такой, а судьба эмигранта — это действительно последний шанс на спасение своей и чужих жизней. Фотография Вали Корабельниковой — зажжённые свечи на фоне моря в чёрном квадрате окна — превращает пространство в храм для каждого, где ритуал оплакивания становится формой переживания войны и личного горя (Mourning the Fallen in War, 2025).

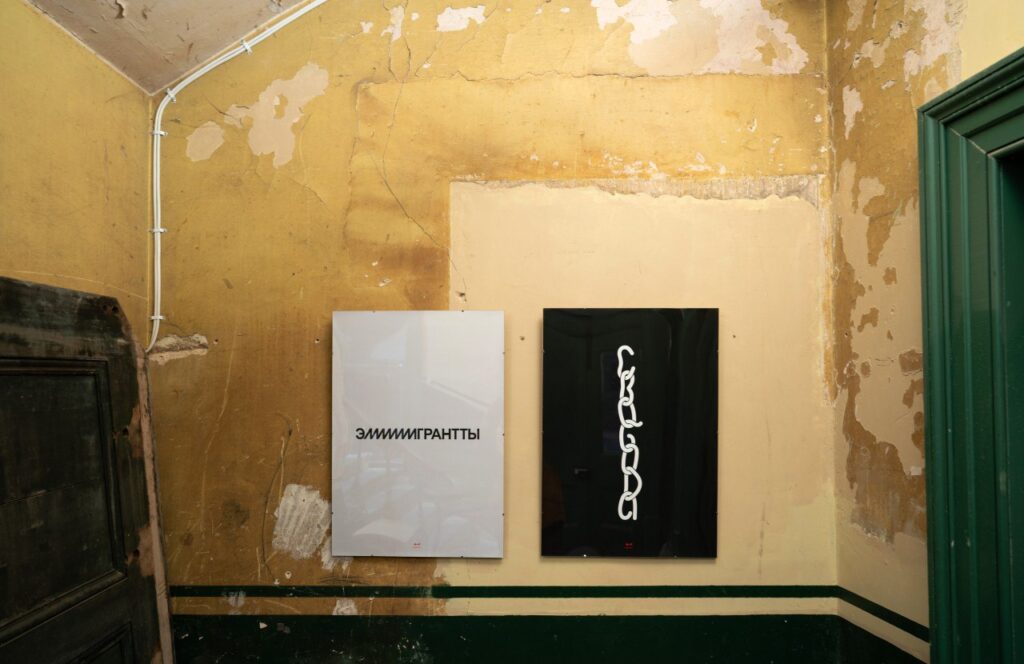

Зритель сразу включается в откровенный разговор: перед входом в зал с перил свисает флаг группы Pomidor Duo с вопросом «What would you do in my place?» («What Would You Do?», 2023). Это одновременно жест уязвимости и вызова — о сложности выбора, о цене свободы слова, о сопротивлении цензуре и пропаганде. Художник KUNGFUCT отвечает на этот вызов предельно прямо: его плакаты «Freedom, Emigrations» (2025) формулируют эмиграцию как акт свободы. Фотографии Сергея Новикова, выполненные архивным способом печати, фиксируют портреты и маршруты мигрантов как топографию изгнаний. Одна из работ невольно вызывает сравнение со «Странником» Каспара Давида Фридриха, но в ином регистре: не возвышенный герой над природой, а зажатый между географией и политикой, одинокий эмигрант с нехитрыми пожитками перед пограничным забором, за которым сквозь деревья вдали чуть маячит прекрасная снежная вершина другой страны (Relocation, 2023).

Kindergarten (2024) — ещё одна работа Отдельнова на выставке — о воспоминаниях детства, превращённых постсоветской эпохой в руины памяти. Катя Гранова в своей живописи размышляет о пропаганде и о разломе, который прошёл через многие семьи, отравляя политическими разногласиями отношения с самыми близкими людьми (Grandma Swetlana reading her speech, 2022). Обе работы демонстрируют способность художников обращаться с памятью как с материалом, соединяя документальность фотографии и субъективный жест живописи. Эти две картины больших форматов, погруженные в охристо-пепельные и синие тона, становятся визуальной осью выставки и благодаря цвету, формам объединяют пространство и остальные работы.

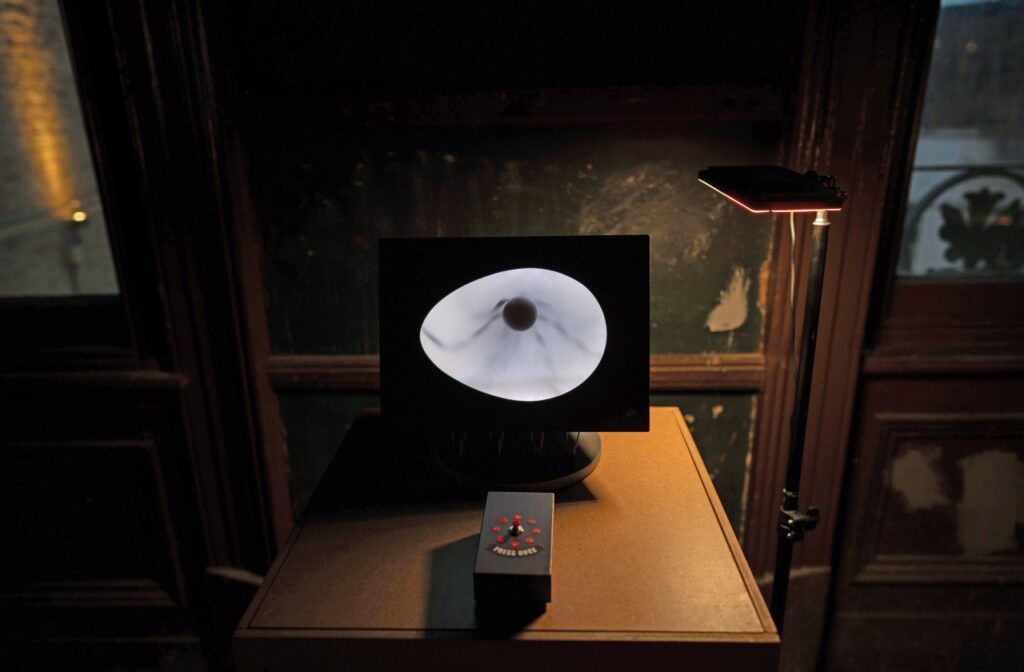

Инсталляция Симы Васильевой Blue Wagon (2025) — девочка и Чебурашка за окном вагона «Москва — Чоп» — обращена к опыту советской эмиграции и накладывает историческую оптику на современность. Чебурашка — это, по сути, эмигрант, прибывший на чужбину в ящике из-под апельсинов, и вынужденный адаптироваться. В культурной памяти песня «Голубой вагон» стала аллегорией истории еврейской эмиграции из СССР и напоминанием о том, что свобода была дефицитом, а люди боролись за свободу передвижения. Кроме того, художница говорит о «генетической» памяти поколений, покидающих родные места, чтобы спастись от войны и идеологии. В этом контексте одним из ключевых высказываний становится работа Sasan Sahafi, художника из Ирана, в которой он исследует напряжение между личностью и обществом, размышляя о внешней, но главное — внутренней несвободе (Tension 1/1, 2021).

Цементные тотемы Екатерины Белухиной — тяжёлые, будто сформированные из накопившейся памяти о переездах и оставленных вещах (Transient Monuments, 2025). Художница из Турции Sila Sen предлагает свою версию музея утрат: миниатюрный ажурный павильон из проволоки «соткан» из того, что было потеряно и оставлено. По мысли художницы, забытые нами вещи тоже имеют право на новую жизнь (Lost Property Office, 2021).

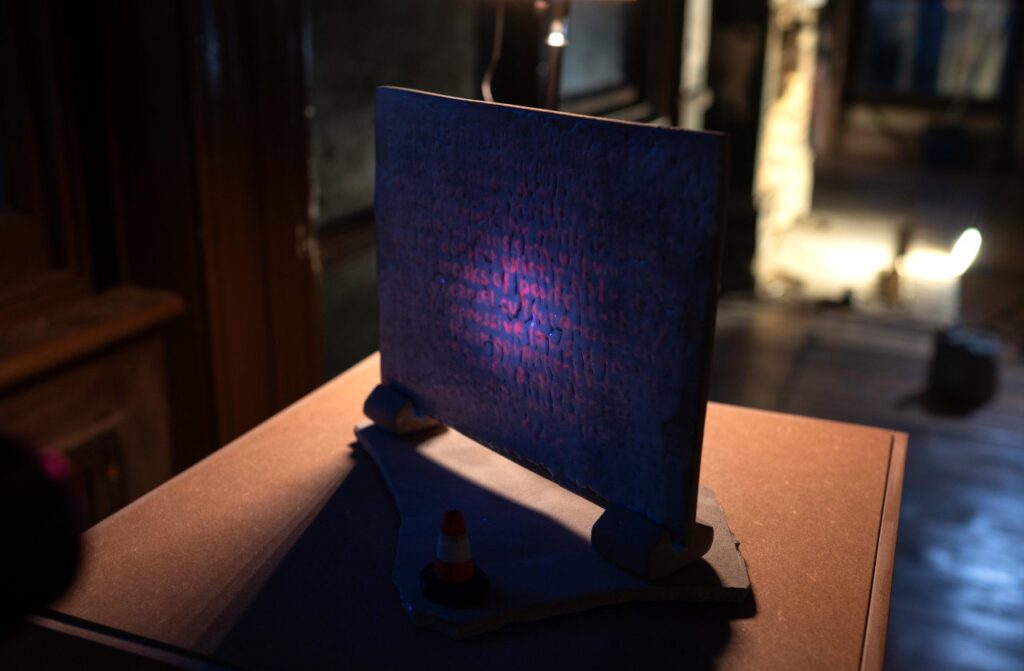

Особое место занимает пронзительная скульптура Александра Тарасенко — фигура, повторяющая тело самого художника, насаженная на иглу, как насекомое. Художник исследует тему культурного шока, символической смерти и возможного (или невозможного) перерождения и адаптации в новой культурной среде (The Green Lizard Boy, 2025). На эту тему размышляет и Олеся Ильенок. Ее керамическая скульптурная группа — это двусторонняя работа, где, с одной стороны, глухая стена с «пластырями» краски, а с другой — чуть проступающие при подсветке текст и фразы о невозможности объясниться, о скрытых мыслях, разговорах, которые мы носим внутри (Hidden Conversations, 2025). В лирических акварелях Полины Егорушкиной эмиграция предстаёт как зыбкий сон: то ли это видение прекрасного пейзажа в тумане, то ли тяжёлая мгла, из которой нет пробуждения (Somewhere, The Sleeper, 2023).

Живопись Кирилла Басалаева — как живописная руина, где трещины и слои удерживают следы прошлого, порождая что-то новое (The Retention of Memory, 2023). В этой точке выставка и архитектурное пространство срастаются в единое высказывание. Старый зал ожидания — не декорация, а ткань, впаянная в общий смысл: он подтверждает, что «последний вагон» — не только шанс на спасение и обновление, но и драма, остановка на пороге, где человек сталкивается со своим выбором, свободой, войной, памятью.

Обсуждение закрыто.

4 комментария.

Спасибо Ольге Гощанской за статью, в которой наилучшим образом переданы тема и содержание выставки «Последний вагон» (The Last Train), а также магия пространства, где она проходила.

Удивительная точность момента! Спасибо большое!

Ольга, спасибо за внимание к каждой работе и замыслу художников. Очень ценно

Очень интересный анализ и описания работ художников — спасибо большое!