Мозг — это самый совершенный компьютер. Оса — лучший дрон. А кальмар может дать фору любой подлодке. В плане технологического совершенства природа до сих пор остаётся эталоном. Так зачем изобретать что-то новое, если можно просто подсмотреть чертежи у матушки природы?

Органические машины — будущее человечества?

В общем-то, мы так и делаем. Причём уже не одну сотню лет. Многие технологии созданы с оглядкой на природные явления или биологические процессы. Другое дело, что полностью их повторить человек все ещё не способен. Взять хотя бы солнечные панели. Любая ромашка устроена сложнее, чем комплекс солнечных панелей на МКС. Что вполне понятно, ведь растение не просто накапливает солнечную энергию, но еще и занимается молекулярным синтезом. Вытащить из воды атомы водорода, затем расщепить углекислый газ и построить молекулу глюкозы — задача непростая. Человеку для этого потребуется целая лаборатория, а растению всего одна клетка хлоропласта. Вот настолько мы отстаем от природы в инженерном плане! И если нам удастся хоть немного сократить разрыв, это будет означать рождение совершенно нового и удивительного мира органических машин.

Делаем?

Однозначно! Всё начинается с биоморфизма — направления в дизайне, при котором люди стараются повторить естественные природные формы. Например, животных, насекомых и растений. Все живые организмы являются продуктами миллионов лет эволюции, поэтому можно смело сказать, что их формы лучше всего приспособлены к условиям нашей планеты. Не считая утконосов и панд, конечно. Иногда эволюция заходит в тупик и в результате появляются виды, выживание которых скорее удача, чем закономерность.

Биоморфизм также встречается в архитектуре и интерьерном оформлении, но полезнее всего такой дизайн в машиностроении и авиастроении. Прочность конструкции, её обтекаемость и эргономичность напрямую влияют на то, как аппарат ведет себя в разных условиях.

Однако повторение формы — это только первый шаг на пути к будущему органических машин. Дальше — сложнее. Каждый орган в теле человека или любого другого живого организма, по сути, является механизмом с одной, а иногда и несколькими задачами: транспортировка веществ, синтез, сортировка или защита организма и пр. Все эти функции мы воссоздаем и в машинах из металла или пластика. Так в чём же разница?

В самодостаточности. Машины ломаются, требуют обслуживания и запчастей. Организмы же состоят из живых клеток — крайне сложных многофункциональных структурных единиц. Хотя сама по себе органическая материя недолговечна, её износостойкость обусловлена способностью клеток к самовоспроизведению. Без этой базовой функции органические машины просто сгниют и рассыпятся в прах.

И тут есть всего два решения: либо выращивать уже существующие клетки, либо посредством генной инженерии создавать уникальные виды, специально приспособленные для выполнения тех или иных задач. Первый путь уже сейчас используется для выращивания искусственных органов, а второй связан с серьёзной морально-этической дилеммой. А ещё он, мягко говоря, сложен и чертовски опасен. Это игра в бога, поражение в которой может повлечь за собой вымирание целого вида (и повезёт, если не нашего).

С другой стороны, раскрытие секрета создания органической жизни — путь к таким заветным желаниям, как освоение космоса и бессмертие. Стоит ли игра свеч? Вероятно да, но биотехнологический прогресс повлечёт за собой социальные и культурные изменения такой глубины, что многие современные люди предпочли бы вычеркнуть себя из такого будущего, нежели жить в нём. Вспомните хотя бы сериал LEXX. Там всё, конечно, подано с хорошей порцией чёрного юмора, но факт остаётся фактом: с пятидесятипроцентной вероятностью нас ждёт антиутопия.

Мир органических машин сейчас

Ещё в 2014 году ученые наглядно доказали, что уже могут выращивать работоспособные мышцы. Эта разработка стала огромным шагом на пути к созданию искусственных органов. Но для будущего органических машин нужно нечто большее. Мышцы — это хорошо, но ими должен кто-то управлять.

Мозг — наверное, самое совершенное творение природы. Пока вы листаете видео в TikTok, читаете научно-популярные статьи или ведёте машину, мозг контролирует такое количество процессов одновременно, что любой суперкомпьютер на его месте просто бы лопнул. Органическим машинам тоже потребуется огромная вычислительная мощность, а значит, придётся вырастить мозг.

Сто триллионов живых нейронных связей, запертых в банке только лишь для того, чтобы отвечать на вопросы типа: что будет, если отсканировать зеркало или почему Волан-Де-Морт моется моим шампунем? Жутковато, сюрреалистично, но, когда нас это останавливало?

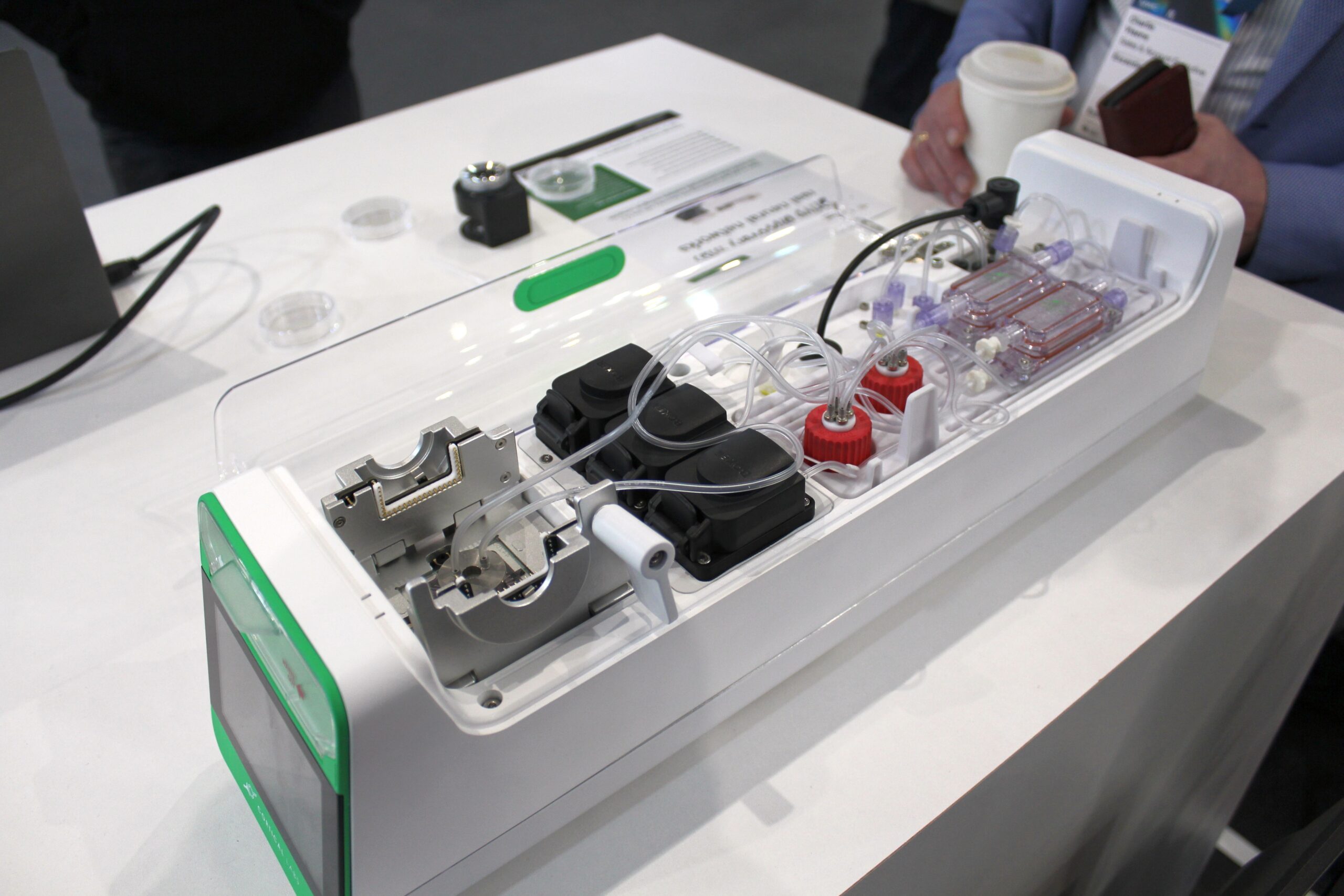

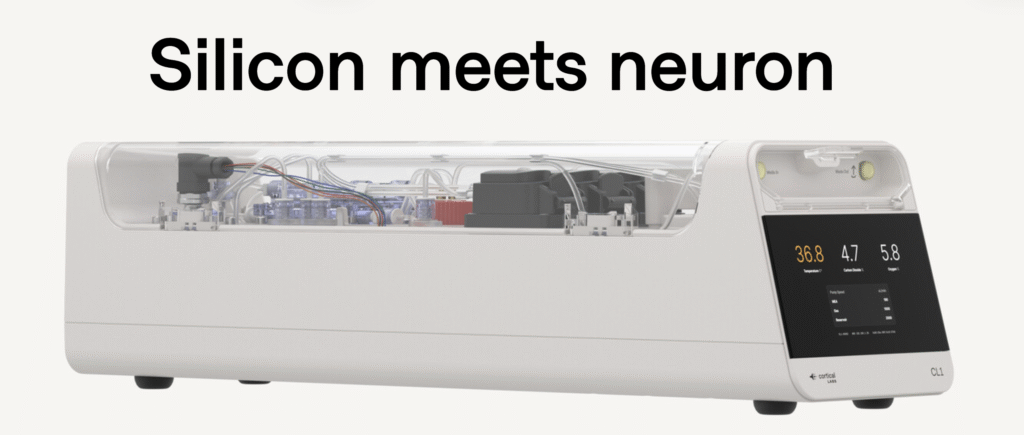

На данный момент не так много компаний действительно заинтересованы в производстве биокомпьютеров на основе живого мозга. Пока это скорее научные проекты, вызывающие неоднозначную реакцию общественности. Впрочем, кое-что уже доступно на рынке. Например, австралийский биокомпьютер CL1 от компании Cortical Labs. В этом компьютере используются клетки мозга, выращенные прямо на кремниевом чипе. Так что это скорее кибернетический организм, чем искусственный мозг.

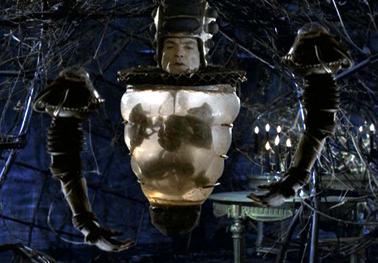

Чуть дальше шагнули китайцы со своим роботом MetaBOC. Вот это действительно страшилка из фильмов ужасов! Живой, программируемый мозг в банке управляет движениями робота. Он умеет распознавать препятствия, выстраивать маршрут и управлять подвижными манипуляторами.

Последним же достижением в области органических компьютеров стал первый белковый кубит от UChicago PME. Успех проекта означает возможность создания квантового компьютера на основе живой ткани. Будет ли такая технология эффективнее, чем неорганические аналоги, пока неизвестно. Но если да, то в перспективе подобные разработки позволят отказаться от привычных кремниевых чипов и, вероятно, решат проблему с тепловыделением, из-за которой все современные процессоры требуют активного охлаждения.

Верхушка айсберга

На самом деле, до века органических машин ещё очень далеко. Дальше, чем до полноценного искусственного интеллекта, колонизации Марса и единого планетарного сообщества. Почему?

Вернёмся к фотосинтезу и ромашке.

Допустим, мы захотим создать органическую машину, которая делает конфеты из воды и воздуха. В теории это возможно. Сама ромашка тому отличный пример. Другое дело, что чем детальнее мы изучаем биологические процессы, тем больше открывается новых и загадочных обстоятельств.

Например, совсем недавно американские ученые выяснили, что в процессе фотосинтеза растения используют принцип квантовой когерентности. Речь идёт о таком состоянии частицы, в котором она связана с другими частицами и может позволить себе всякие чудеса, вроде пребывания в двух местах одновременно.

Это автоматически переводит нашу конфетную машину в разряд такого хай-тека, что квантовый чип от Google и рядом не стоял. И одному Богу известно, сколько ещё в этой ромашке существует потаённых механизмов, основанных на принципах и законах Вселенной, которые нам пока неизвестны.

И всё же, не стоит терять надежду. Когда-нибудь век органических машин непременно настанет. Просто нужно здорово дополнить знания человечества о квантовой физике и её роли в биологии. Кстати, такое направление науки существует, но пока не слишком официально. Называется оно квантовой биологией, и пока ему всего десять лет. Но рано или поздно «малыш» вырастет, и вот тогда мы, наконец, узнаем ответы на все главные вопросы жизни и Вселенной.