Самуэль Джонсон, кот Ходж, Толстой… и бредущий по Европе призрак патриотизма

В дебрях между райскими иннами Темпла и стеклянными кряжами Холборна затесался прямоугольник площади, на одной стороне которого находится музей Самуэля Джонсона, составителя словаря, а под часами на противоположной стороне сидит Ходж, его кот. Ходж сидит на словаре, рядом с ним створки устриц…

Это он, Самуэль Джонсон, сказал: «Патриотизм – последнее прибежище негодяев»

Patriotism having become one of our topicks, Johnson suddenly uttered, in a strong determined tone, an apophthegm, at which many will start: «Patriotism is the last refuge of a scoundrel.» But let it be considered, that he did not mean a real and generous love of our country, but that pretended patriotism which so many, in all ages and countries, have made a cloak of self-interest.

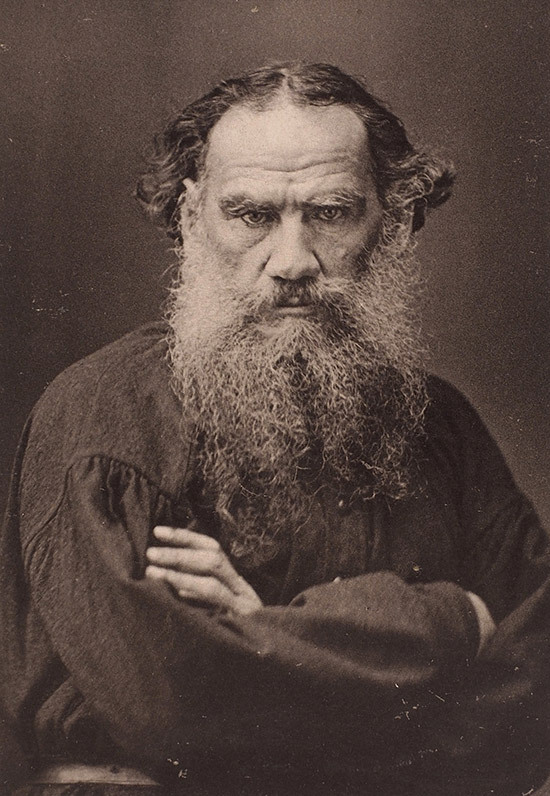

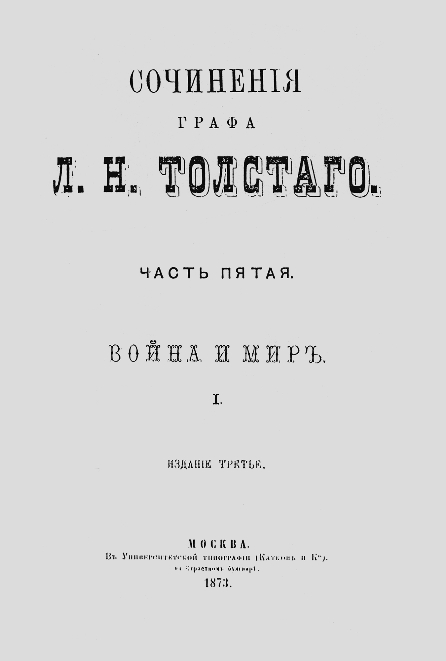

В России эти слова по-своему повторил Лев Толстой. Уже после разговоров в Лондоне с Герценом. Уже после того, как были написаны статья Герцена «Война и мир» и «Война и мир» Прудона…

Лев Николаевич сказал о войне так, что нельзя пропустить эти слова мимо сердца, тем более, будучи здесь, на Флит-стрит, на границе Сити, где делаются деньги-деньги, и Вестминстера, где сладко почивает власть-власть: «Всякое правительство объясняет своё существование и оправдывает все свои насилия тем, что если бы его не было, то было бы хуже. Уверив народы, что они в опасности, правительства подчиняют себе их. Когда же народы подчинятся правительствам, правительства эти заставляют народы нападать на другие народы. И, таким образом, для народов подтверждаются уверения правительств об опасности от нападения со стороны других народов»…

В десяти минутах ходьбы от музея Самуэля Джонсона стоит еще один «памятник» патриотического настроя — красные корпуса оружейной фабрики. Инженер Maxim, изобретатель пулемёта «Максим», построил фабрику на склоне Холнборского холма, над мёртвой речкой Флит, на окраине Клеркенвелла. Бесчеловечное изобретение позволяло с небывалой скоростью метать пули, плеваться свинцом в живую человеческую массу, убивая не единично, как это делала винтовка, а десятками зараз, кося кровавую жатву легко, звонко…

Лев Толстой писал в те дни, развивая мысль Самуэля Джонсона, составителя Словаря: «Зазвонят в колокола, оденутся в золотые мешки долговолосые люди и начнут молиться за убийство. И начнётся опять старое, давно известное, ужасное дело. Засуетятся, разжигающие людей под видом патриотизма и ненависти к убийству, газетчики, радуясь тому, что получат двойной доход. Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая двойных барышей. Засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно. Засуетятся военные начальства, получающие двойное жалованье и рационы и надеющиеся получить за убийство людей различные высокоценимые ими побрякушки — ленты, кресты, галуны, звёзды. Засуетятся праздные господа и дамы, вперед записываясь в Красный Крест, готовясь перевязывать тех, которых будут убивать их же мужья и братья, и воображая, что они делают этим самое христианское дело. И, заглушая в своей душе отчаяние песнями, развратом и водкой, побредут оторванные от мирного труда, от своих жен, матерей, детей — люди, сотни тысяч простых, добрых людей с орудиями убийства в руках туда, куда их погонят. Будут ходить, зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней, и, наконец, придут к тому месту, где их начнут убивать тысячами, и они будут убивать тысячами, сами не зная зачем, людей, которых они никогда не видали, которые им ничего не сделали и не могут сделать дурного»…

Улица Флит, начинавшаяся мостом через «отхожую реку» – стрела, вставленная в лук Сити и направленная на запад. В районе её оперения, на глухой площади Gough square, обстроенной домами, в вертикальном каменном доме окнами на восток жил человек, смысл жизни которого был подбирать слова – сэр Самуэль Джонсон. В узком проулке за углом, в ста шагах от его крыльца, и сейчас стоит старинный паб «Уe olde cheshire cheese», в котором Джонсон любил заседать – в левом углу от входа, возле камина. Здесь он проводил вечерние «полевые исследования», подбирая брошенные посетителями слова и выражения. По утрам он ходил через мост Флит на Смитфилд за устрицами для своего кота Ходжа. Проходил мимо печально известной Флитской тюрьмы, в стене которой была зарешёченная каморка, иногда останавливался. В ней нёс повинность очередной заключённый с кружкой для сборов. Рука, протиснутая сквозь решётку, позвякивала кружкой для подаяния, из-за решётки извергались мольбы и проклятья. На рынке Самуэль вслушивался в речь простолюдинов, приехавших из окрестных деревень. Новые для него слова заносил на карточки и объяснял их. Для этого у Джонсона была картотека, острый язык и ясный ум. Позже карточки сложились в Словарь великоанглийского языка. Теперь коту Ходжу стоит памятник на той самой глухой площади Gough square, обстроенной высокими домами. Кот сидит на толстенном бронзовом томе, рядом две бронзовые створки устриц. Как раз по дороге в паб…

P.S. Лев Толстой в Лондоне каждый день встречался с Герценом и посетил одну из первых лекций Диккенса. Герцен и Толстой гуляли по Лондону, говорили о России – о русском человеке, о вере и будущем строе. Говорили о петушиных боях, о Севастополе и солдатской песне. Не успели поговорить о декабристах и «Полярной звезде». Толстой написал с дороги «Я затеял месяца 4 тому назад роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист. Я хотел поговорить с вами об этом, да так и не успел».

Толстой уехал из Лондона в тот день, когда был объявлен Манифест об освобождении крестьян. Он увёз с собой слова Герцена: «Когда бы люди захотели вместо того, чтобы спасать мир — спасать себя, вместо того чтобы освобождать человечество — себя освобождать, как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человечества». И еще он увез с собой планы… романа «Война и мир».