Какой мир мы оставим нашим детям?

Философия вступила в XXI век, неся на себе тяжесть разрушенного XX столетия. Века, в течение которого развитие технологий и массовое производство оружия, урбанизация, мировые войны, падение традиционных ценностей привели к глобальному кризису отчуждения. Атомная бомба разорвала человека на части – теперь он оторван от труда, от природы, от самого себя. И сегодняшние подростки – те, кому предстоит жить в мире, построенном в эти дни, унаследуют не только открытия, но и незаживающие раны. Какие опоры им придётся искать или создавать с нуля? Зададим себе важные вопросы и попытаемся их осмыслить.

Какие основания наши дети – люди будущего – смогут найти для своих выборов, на что будут опираться их мечты, страхи, любовь?

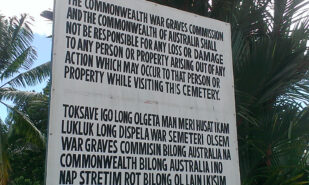

Философия конца XX века – экзистенциализм, феноменология, постмодернизм – была попыткой осмыслить крах прежних надежд. Если ХХ-й был веком отчуждения и изоляции, XXI-й должен стать временем коммуникации. Веком диалога, встречи, разговора, которые бы не просто передавали информацию, но создавали новые смыслы.

И всё же сегодня мы видим, что с этой задачей мир не справляется. Войны XXI века, жестокие и холодные, цифровые и болезненно реальные, показывают: человечество по-прежнему соскальзывает к разрушению там, где необходимо созидание. Требуется переосмысление некоторых фундаментальных основ, чтобы коммуникация обрела эвристический потенциал (синхронно и диахронически).

Среди таких основ ответственность занимает центральное место. Ответственность, та самая несущая конструкция бытия, о которой мечтали философы прошлого, пока остаётся нерешённой задачей. Её невозможно свести к страху наказания или подсчёту выгод. Она требует внутренней зрелости: осознания себя как части единого уязвимого мира.

Технологии соединяют людей мгновенно, но делают ли они их подлинно ближе? Социальные сети дают голос каждому, но учат ли они слышать?

Учим ли мы детей видеть в ответственности не бремя, а силу, показываем ли своим примером, что быть свободным – значит нести ответственность перед собой, другими, теми, кто ещё только учится говорить?

Мы должны осознать свое бытие в мире как глубинное чувство ответственности, а ее саму воспринимать не как бремя или наказание, а как несущую конструкцию существования, необходимое условие нашей свободы. В диалоге с Ницше воля к власти трансформируется в волю к смыслу. Когда мы осознаем свою силу в конструировании отдельных смыслов, то сможем проявить подлинную заботу в отношении себя и других. Философии предстоит стать более человечной. Миру необходимо стать более человечным.

Философия больше не может быть замкнутой и исключительной. Она обязана говорить языком психологии, нейрофизиологии, социологии, программирования. И в этом перекрёстном разговоре ответственность должна утверждаться как стержень будущего: от решения этических задач искусственного интеллекта до поиска путей преодоления экологической катастрофы.

Философии будущего надлежит стать не элитарной наукой одиночек, но общей практикой, живой и естественной, как дыхание. Её нельзя прятать за стенами университетов или страницами нудных текстов. Мы должны открыть философию детям, но не как набор теорий, а сделать способностью видеть мир в его глубине, задавать вопросы, искать истину и не соглашаться на ложь.

Как иначе наши дети научатся различать главное и мимолётное, быть не просто потребителями идей, но их создателями?

Спросим себя:

- Какие ценности мы передаём детям молча, жестами, интонацией, выбором – даже тогда (и особенно тогда), когда кажется, что они нас не слушают?

- Какие вопросы о добре, власти, справедливости они читают в наших глазах и поступках?

- Что мы неосознанно учим их понимать о жизни, боли, о надежде?

И, наверное, самое важное, что мы можем сделать для их будущего – начать сегодня этот разговор. Хотя бы с самими собой.