Рождество или традиционная скрепа британского общества

Дата появления на свет виновника главного зимнего торжества в Библии не указана и до сих пор остается предметом споров. Однако волевым решением папы Юлия I во второй половине IV века официальным днем рождения Иисуса Христа было выбрано 25 декабря. Таким образом христианская церковь рассчитывала попутно подчинить своему влиянию старые языческие праздники вроде римских Сатурналий и древнегерманского Йоля, отмечавшиеся примерно в это же время года. Очень удачно идея рождения богочеловека сочеталась и с идеей поворота солнца с зимы, ассоциирующейся со смертью, на лето, то есть к жизни.

Рождественские метаморфозы

В раннем Средневековье, однако, гораздо популярнее Рождества, которое считалось временем молитв и размышлений, нежели разнузданного веселья, было Богоявление (оно же Крещение Господне), отмечаемое 6 января. Но уже к XI веку Рождество занимает место главного религиозного праздника в Европе, дававшего начало святкам — 12-дневному праздничному марафону (т.н. Christmastide или the Twelve Days of Christmas).

В 1644 году в Англии Рождество впало в немилость у пуритан и было объявлено вне закона. В правах подвергшийся гонениям праздник восстановил Карл II. К началу XVIII века рождественский сезон растянулся уже на целый месяц: с 6 декабря, дня святого Николая, до Богоявления 6 января. Однако промышленная революция внесла свои коррективы, и с тех пор народу на празднование Рождества отводится только два дня.

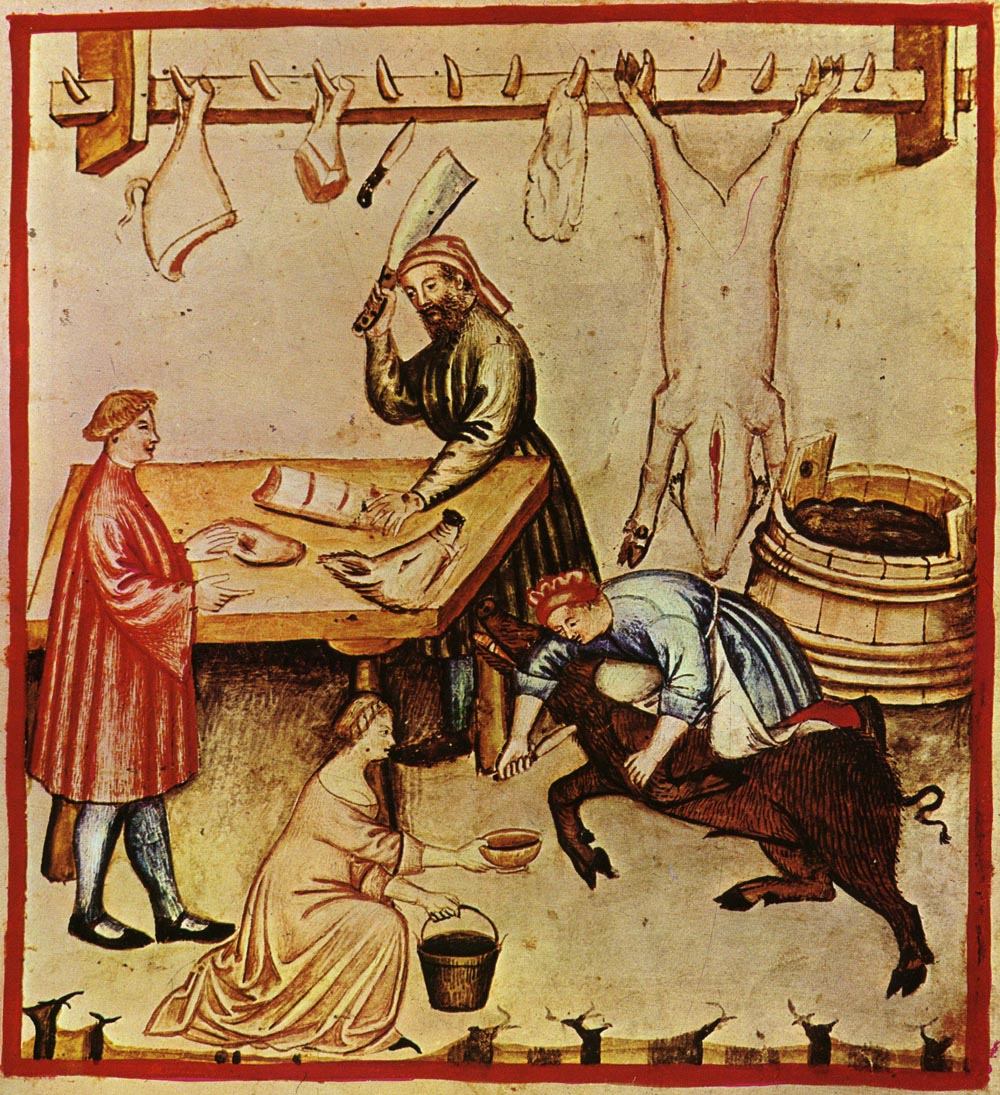

Праздничный стол: from cradle to coffin

Вкусная еда и обильное застолье всегда были и остаются едва ли не главной составляющей праздника. В Средние века главным героем рождественской трапезы был гусь; в домах джентри подавали оленину. Бедняки же довольствовались мясом кролика и праздничными подачками с барского стола: разумеется, им перепадали не самые лакомые кусочки, а потроха (umbles). Их смешивали с другими ингредиентами — и получался пирог; отсюда, вероятно, и пошло выражение to eat one’s humble pie («проглотить обиду»).

Индейка появилась в Британии около 1523 года. Одним из первых, чей праздничный стол она украсила, был Генрих VIII. Подавалась она как составная часть рождественского пирога-матрешки: индюшку начиняли целым гусем, того — курицей, внутри которой была куропатка, начиненная голубем. Все это помещали в т.н. coffin из теста и подавали в окружении кусочков мяса кролика и дичи.

Заморская птица пришлась англичанам настолько по вкусу, что вскоре уже ежегодно, начиная где-то с октября, а то и августа, на дорогах, ведущих в столицу, можно было видеть стаи индюшек, пешком топающих из Норфолка, Саффолка и Кембриджшира. Несколько потеряв форму и товарный вид в ходе этого паломничества, они затем в течение нескольких недель отдыхали и откармливались, пока не приходило время украсить собой праздничный стол.

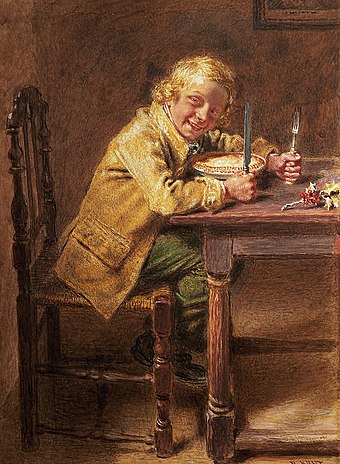

Еще одно знаковое рождественское блюдо — т.н. mince pies. Когда-то их пекли в виде прямоугольных ящичков, символизировавших ясли младенца Иисуса, используя 13 ингредиентов (напоминание об Иисусе и 12 апостолах); в их числе были рубленое мясо в память о пастухах, а также корица, гвоздика и мускатный орех как символы даров волхвов. Уже в викторианскую эпоху рецепт был изменен, так что теперь никакого мяса вы в этих рождественских «пирожках» не найдете.

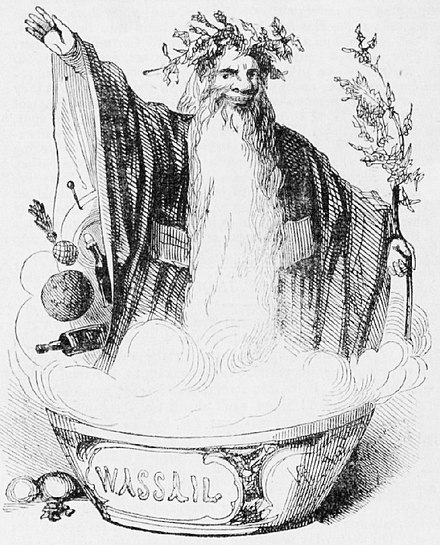

А запивалось это все напитком вроде пунша или глинтвейна из т.н. Wassail bowl. Слово Wassail англо-саксонского происхождения и переводится как «будь здоров». Церемониальная чаша и правда была будь здоров и вмещала без малого четыре литра рождественского нектара. На дно ее клали корочку хлеба, которая доставалась самой важной персоне из присутствующих. Отсюда якобы и идет традиция тостов (toast — это и «подрумяненный хлеб в вине», и «заздравный тост»).

Викторианское наследие

Традиция дарить на Рождество подарки была начата еще волхвами, принесшими свои дары младенцу Христу. На следующий после Рождества день — день святого Стефана — было принято жертвовать деньги на благотворительность, а состоятельные люди делали денежные подарки также и своим слугам. Преподносились они в особых рождественских коробочках (Christmas Boxes), поэтому второй день Рождества и называется Boxing Day.

Рождество, каким мы его знаем сейчас, — во многом продукт викторианской эпохи. До середины XIX века главным символом праздника было… полено, т.н. Yule log. (Кстати, слово yule вот уже много столетий является синонимом «Рождества».) По традиции в сочельник отправлялись в лес, находили там дерево побольше на дрова, чтобы хватило на все 12 праздничных дней, украшали его и притаскивали домой. Несколько кусочков недогоревшей древесины оставляли для розжига рождественского полена в следующий раз; считалось, что это приносит удачу.

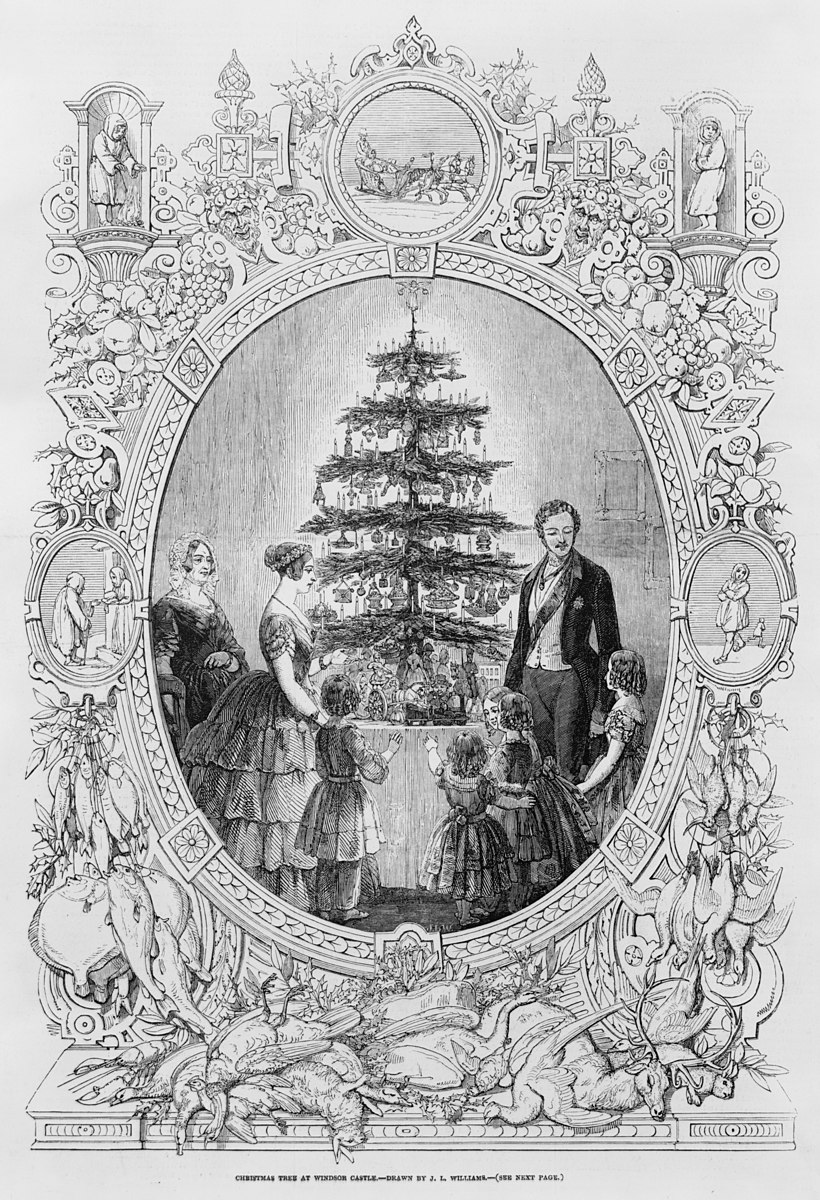

Рождественская же елка родом из Германии и в Англии стала популярной только после того, как журнал The Illustrated London News опубликовал гравюру, на которой были изображены королева Виктория, ее супруг и их дети в Виндзорском замке вокруг елки, привезенной принцем Альбертом с исторической родины.

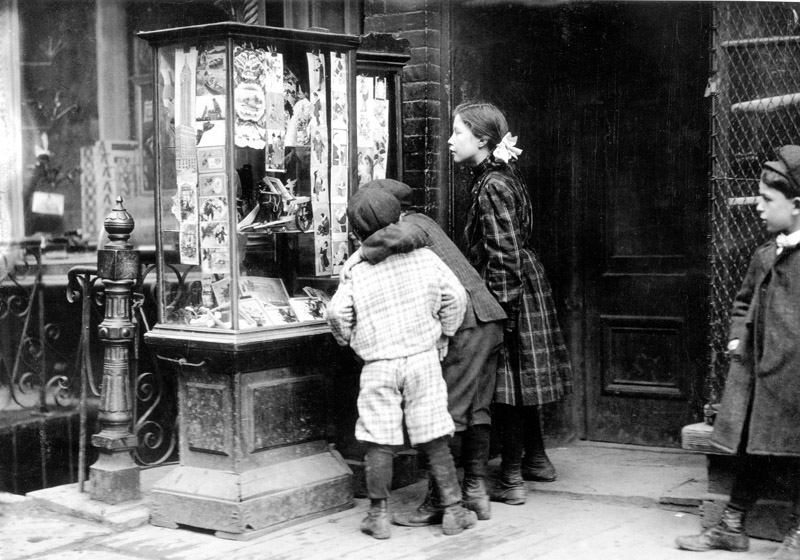

В середине XIX века появились и первые рождественские открытки, снискавшие особую народную любовь после снижения почтовых тарифов в 1870 году; с тех пор новшество приобрело характер эпидемии.

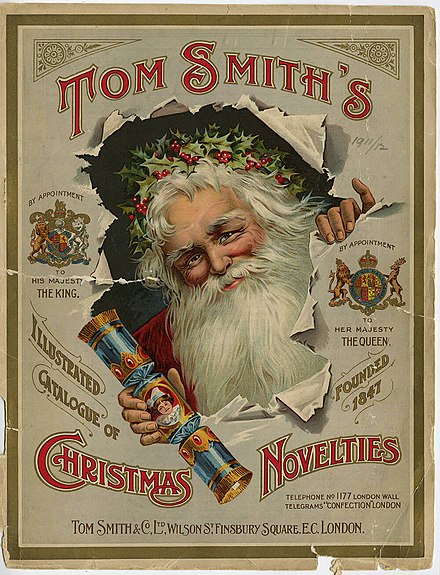

В 1846 году были придуманы рождественские хлопушки. Их изобретатель Том Смит зарабатывал на жизнь производством сладостей, и изначальная идея заключалась всего лишь в горстке конфет в бумажном кульке, закрученном с двух сторон. Но оказалось, что гораздо лучше продаются кульки-хлопушки, которые содержат не только сладости, но и короны, маленькие игрушки и записки с амурными глупостями; последние со временем заменили шутки на праздничную тематику.

История Рождества, если и учит нас чему-то, то умению находить компромиссы. И, пожалуй, можно только порадоваться тому, что в эпоху сплошных разногласий, есть хотя бы один день в году, когда целой стране удается временно о них забыть. Ну, чем не скрепа?