Женские образы в европейском искусстве: от венер до метростроевок

На протяжении веков художники и скульпторы рисовали, писали, ваяли женские тела. Актуальная повестка предполагает, что многочисленные Венеры, аллегорические фигуры, изображения куртизанок и даже христианских святых – свидетельства многовековой объективации женского тела. Так как менялись во времени тенденции и вкусы арт-ценителей и общественности? Именно об этом уместно поговорить по прошествии Международного дня феминизма – праздника, призванного напомнить о равноправии мужчин и женщин.

Нынешний зритель, видя изображение человеческого тела, понимает его буквально и соотносит себя с фигурой на картине. Так, например, венецианского мастера Тициана сегодня обвиняют в эстетизации женских страданий. Но тут важно понять: такие претензии окрашены современным взглядом на фигуративную живопись. Это следствие реализма XIX века, влияния фото и видеоискусства, которые более прямолинейно работают с натурой. Хотя человеческое тело в искусстве было воплощением идеи, идеала, проводником символических значений, то есть не являлось лишь изображением тела как такового. Подобный взгляд напрямую связан, во-первых, с античным наследием и христианским мировоззрением многих поколений европейцев, а, во-вторых, элитарностью искусства, предназначенного для узкой прослойки образованных ценителей.

Кажется, объективация женского тела в европейском искусстве восходит к античным Венерам, которых принято представлять обнажёнными. Однако греческие скульпторы далеко не сразу пришли к Афродите без одежды: довольно долго изображения обнажённых мужчин считались приемлемыми, а вот женщин основательно драпировали. Лишь со временем воцарилась мода на изображение тонких струящихся тканей (как, например, одежда Венеры Прародительницы), которые подчёркивали фигуру.

Впрочем, античные скульптуры были раскрашены, и, как бы ткань ни облегала тело, голым оно не выглядело. Когда около 350 года до нашей эры Пракситель создал Афродиту Книдскую (оригинал скульптуры не сохранился, но в сети легко найти фото римских копий), скульптура произвела фурор: богиня предстала обнажённой. Тут можно вспомнить о концепте калокагатии у древних греков – гармонии телесных и душевных свойств, комплексного развития личности: социальной ответственности перед другими гражданами полиса и эстетики тела. Это более целостное понимание природы человека, чем христианский взгляд, в котором тело и душа как бы разделились.

Христианская духовность и телесность языческой античной традиции в Западной Европе поначалу совмещались плохо; искусство как таковое (доминирующие живопись и скульптура) даже считалось ересью. Однако чувственное средиземноморское наследие дало о себе знать: в западнохристианском мире возник особый культ Девы Марии как Мадонны, “госпожи”, чего не было в восточной трактовке Богородицы. Ну а на популярность иконографии Мадонны Млекопитательницы в западном христианстве могли повлиять и образы древнеегипетской богини Исиды.

Женские образы Ренессанса, независимо от того, портрет это, персонаж мифа или изображение христианской святой, одновременно идеализированы и приближены к реальности. Идеализированы, потому что демонстрируют идеал красоты, соответствующий эпохе создания картины. И Юдифь, и Деву Марию, и Венеру с Данаей художники писали красавицами, в одеждах, соответствующих актуальным вкусам. Однако механизм этой дореалистической “объективации” работал иначе: предполагалось, что натура в целом груба и несовершенна, а искусство должно её облагородить, выточить некий идеал. Тут можно вспомнить меланхоличные образы флорентийского мастера Сандро Боттичелли (1445-1510): светловолосых мадонн, Венеру, идеализированных дам.

Такой идеал – не столько физическое измерение (не случайно Симонетта Веспуччи у Боттичелли выглядит как полубогиня, не вполне земная женщина). К тому же до тотальной глобализации идеал не был тем общим авторитетом, каким стал в эпоху повсеместно издаваемых глянцевых журналов. В той же Италии были популярны формы, напоминающие античные скульптуры (ренессансные женщины с небольшой грудью, аккуратным мягким животом, округлыми, но не слишком пышными бёдрами), в то время как на европейском севере античная красота не казалась безусловной.

Так или иначе, “идеальный” женский образ долгое время был комбинацией античного стремления к гармонии, ситуативной моды и, конечно, средневекового поклонения Прекрасной Даме: воображаемому образу, почти никак не коррелирующему с реальностью. Можно вспомнить историю Данте и Беатриче или брак критика, теоретика искусства Джона Рёскина (1819-1900) с Эффи Грей, который так и не был консумирован, поскольку Рёскин представлял в мечтах идеал, а не живую женщину, оказавшуюся его женой. Такого же типа “отношения” были у Александра Блока (1880-1921), чтившего Вечную Женственность, идеал, не имеющий отношения к реальности. Идеальное женское тело (как и мужское) было символом, проекцией некой высшей реальности. Символическое значение несет и полуобнажённая фигура Свободы на знаменитой картине Эжена Делакруа (1798-1863). Мастер романтизма был художником академической школы, где по традиции тело сначала долго рисовали с гипсовых слепков и лишь потом – с натуры (но позы натурщиков тоже были манерными, антикизированными). Таким образом, телесность академического искусства условна, ключевым в отношениях с натурой было её “облагораживание”.

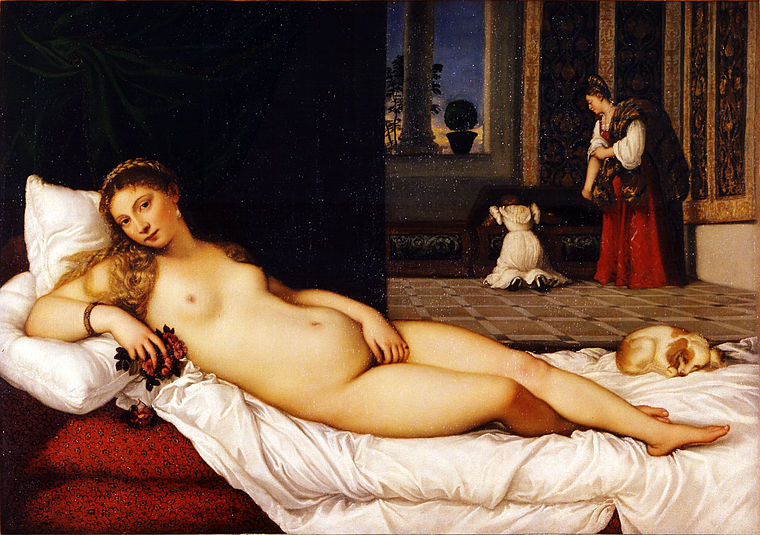

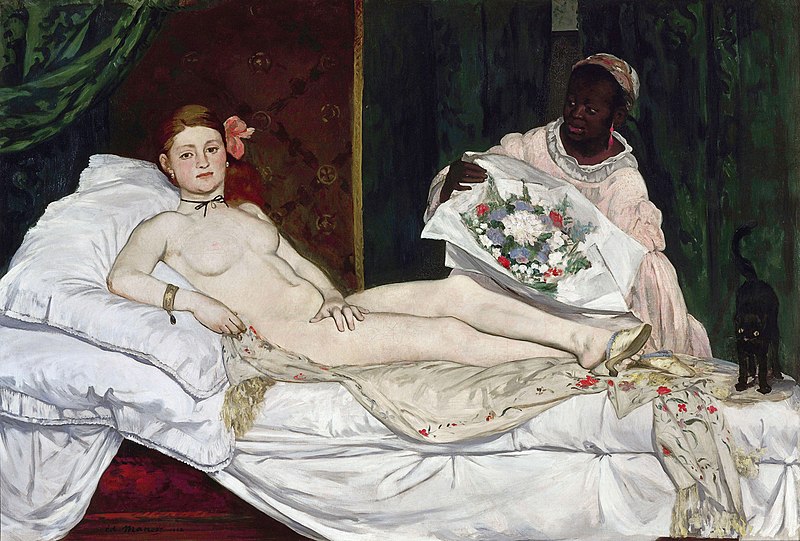

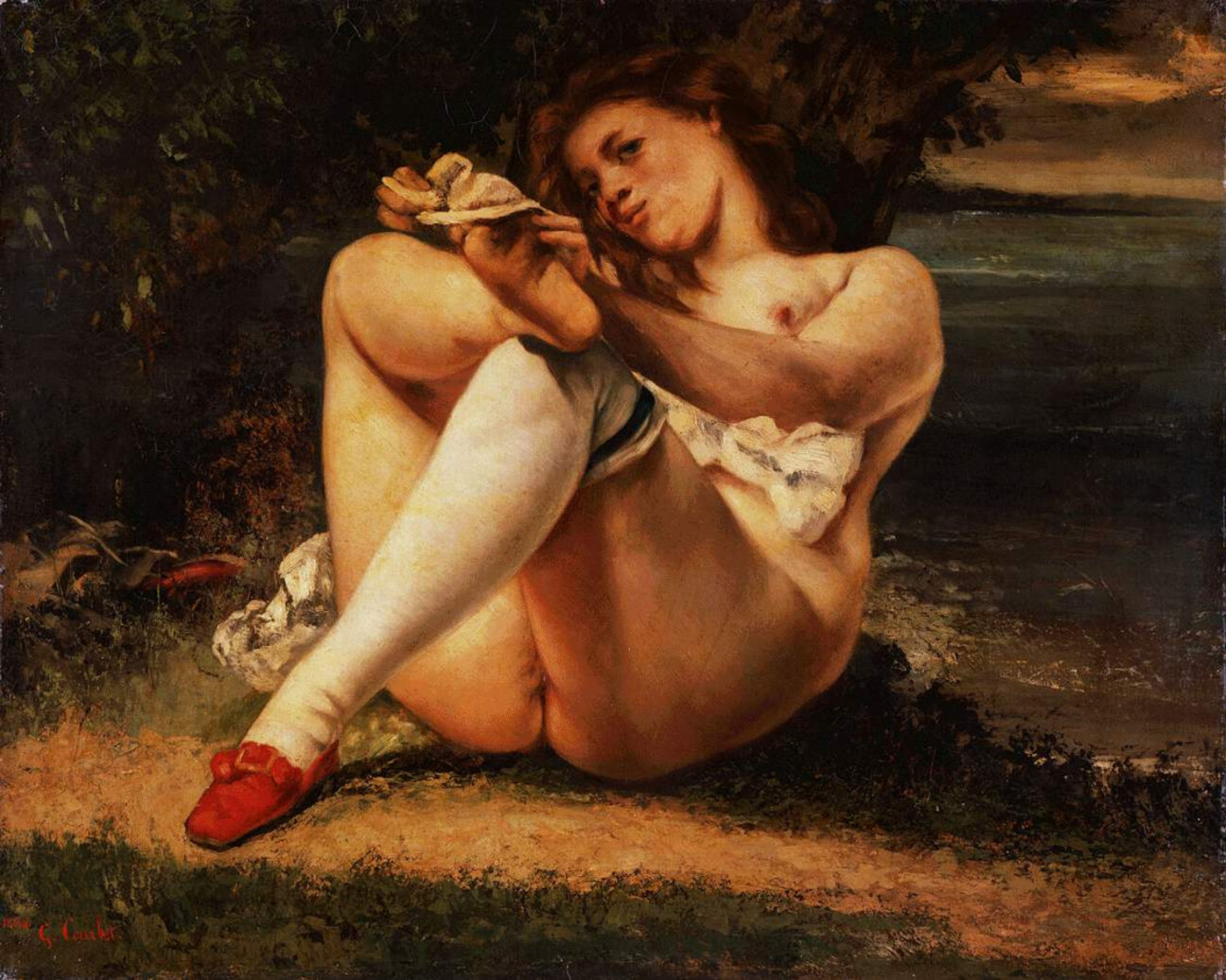

В XIX веке традиционное искусство пережило мощный слом, связанный с социальными изменениями. Появлялось всё больше представителей среднего класса, то есть не элитарной публики и рафинированной аристократии, для которой предназначались сложные аллегории, а людей с разным бэкграундом, разными вкусами. Это дробление и очередное “обмирщение” идеала способствовали появлению реализма: французского мастера Гюстава Курбе (1819-1877) ругали именно этим словом. “Реалист” долго было негативной характеристикой художников, а комбинация отсылок к идеалу и суровой реальности публику бесила, как “Олимпия” Эдуарда Мане (1832-1883). Картина иконографически напоминает тициановскую Венеру, но изображает парижскую куртизанку с самой обычной фигурой.

Символическое, аллегорическое наполнение искусства в XIX веке уступало «сермяжному», общепонятному. Это было связано с его демократизацией, всё большей близостью к разным социальным слоям (в отличие от сделанности под конкретного заказчика-аристократа в предыдущие эпохи). Именно реализм знаменовал связь искусства и буквальной, физической реальности. И от этой оптики зачастую не в силах избавиться современный зритель.

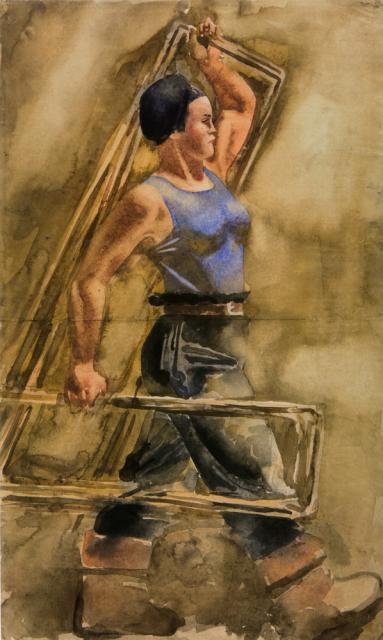

Общепонятность реализма в XX веке сделала его орудием пропаганды. Теперь женские образы сочетали академическую логику композиций и атрибуты брутальной реальности. “Советские Венеры” стали призывом к действию, к совершенствованию себя и преобразованию окружающего мира: программа в революционном духе. А так как фигуративное советское искусство возводило генеалогию к реалистической традиции, то мощные спортсменки, метростроевки и работницы заводов стали своего рода достижимым в реальной жизни идеалом. Насколько достижимым – вопрос дискуссионный. Но подача этих образов говорила: смотрите, мы можем построить целое общество могучих сверхлюдей.

Но тут и кроется опасное измерение реализма: носитель идеи по факту скорее навязывает зрителю некий образ реальности. Фильтры и фоторедакторы работают так же – заставляют верить в реальность заведомо недостижимого идеализированного тела или предмета. Однако всегда важно помнить про иллюзорную составляющую любого искусства. Поэтому воспринимать христианских святых, языческих богинь, героинь исторических легенд в прочтении старых мастеров буквально как женские тела (и только) – то же самое, что искать в итальянской Вероне балкон “настоящей Джульетты” из шекспировской трагедии.